|

Umsetzung und Finanzierung

Einordnung in die Energieverbrauchsstruktur

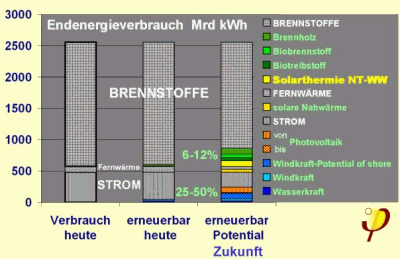

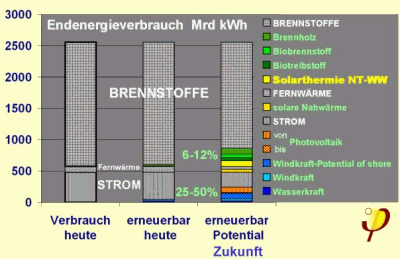

Abb. 1 (Struktur des Endenergieverbrauchs

(2000) in Deutschland, heutige Anteile erneuerbarer Energieträger

und Potentiale für künftige Anteile) zeigt die Aufteilung

des derzeitigen Endenergieverbrauches in Deutschland auf Brenn-

und Treibstoffe, Fernwärme und Strom (alle Sektoren, Quelle [Arge

2001]-Klick aufs Bild für eine bessere Auflösung). Den

weitaus überwiegenden Anteil mit 78% an der Energieversorgung haben

danach die Brenn- und Treibstoffe; Strom folgt mit etwa 18%, die

Fernwärmeverteilung kommt auf 4%. Die jeweiligen Anteile an erneuerbarer

Energie sind im Diagramm zum besseren Kontrast farbig dargestellt.

Heute liegt der Anteil des aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten

Stromes immerhin schon um ca. 9%. Dagegen sind die Anteile von erneuerbarer

Energie im Bereich der Substitution von Brennstoffen bisher bescheiden:

Der Einsatz von Brennholz und anderer Biomasse liegt derzeit um

etwa 2%, die thermische Nutzung von Sonnenenergie, vor allem zur

Warmwasserbereitung, noch im Promille-Bereich. Wenn man für die

künftige Nutzung erneuerbarer Energiequellen in diesem Sektor optimistische

Annahmen trifft, ergeben sich erhöhte technisch-wirtschaftliche

Potentiale, die aber mit 6 - 12% nicht annähernd ausreichend

für die Einhaltung der Klimaschutzziele sind; jedenfalls solange,

wie vom heutigen Verbrauchsniveau an Brenn- und Treibstoffen ausgegangen

wird. Hier liegt genau der entscheidende Ansatzpunkt für den Beitrag

der Effizienztechnik. Der Beitrag der erneuerbaren Energiequellen

an der künftigen Versorgung kann ganz erheblich gesteigert werden,

wenn zugleich die Effizienz der Energienutzung verbessert wird.

Energieeffizienzverbesserung im

Bereich Heizung

Bereits auf der 3. Passivhaustagung (ebenfalls in Bregenz im Jahr

1999) wurde die grundsätzliche Vorgehensweise für eine Modernisierung

des Bestandes an Gebäuden mit Hilfe von hocheffizienten Komponenten

dargestellt. Als wichtigster Grundsatz stellte sich dabei „wenn

schon, denn schon“ heraus: Wenn eine entsprechende Komponente

des Gebäudes angepackt wird, dann ist es entscheidend, auch die

energetische Qualität des betroffenen Bauteils auf ein zukunftsfähig

verbessertes Niveau zu bringen. Vgl. auch: Nicht

an der Dämmdicke sparen!

Welche Bedeutung die im letzten Jahrzehnt vor allem durch die

Passiv-haustechnik neu entwickelten Bauteile für das Energieeinsparpo-tential

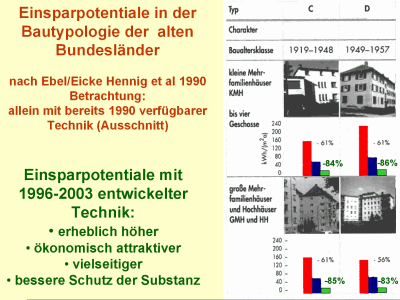

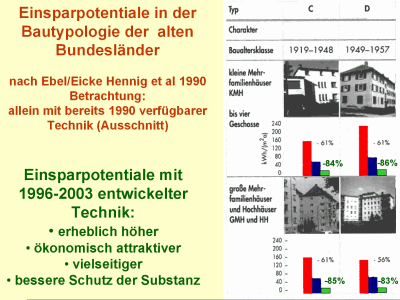

in bestehenden Gebäuden haben, geht aus Abb. 2 hervor. (Einsparpotentiale

in der Bautypologie der alten Bundesländer (nach [Ebel 2000]), ergänzt

um die Potentiale der inzwischen weiterent-wickelten Technik (grün).

Klick auf das Bild für eine größere Version).

Hierbei wurden die Baualtersklassen 1919-1948 sowie 1949-1957 aus

der Gebäudetypologie der alten Bundesländer herausgegriffen -

dargestellt sind die Mehrfamilienhäuser.

Mit der bis 1990 bereits zur Verfügung stehenden Technik konnte

ein wirtschaftlich vertretbares Energieeinsparpotential (Kosten

der Einsparenergie um 0,065 €/kWh) von um 60% gegenüber dem jeweiligen

IST-Zustand der Gebäude erschlossen werden. Die mit sorgfältig ausgeführten

Maßnahmen erreichbaren Energiekennwerte bei der Modernisierung lagen

zwischen 65 und 90 kWh/(m²a), somit in einem Bereich, der dem Standard

"Niedrigenergiehaus" zuzuordnen war. Die jeweils grünen

Säulen ganz rechts in Abb. 2 zeigen den mit Passivhaus-Technik

heutigen Standes erreichbaren Energiekennwert bei einer Modernisierung

des jeweiligen Gebäudes. Diese liegen nun zwischen 25 und 35 kWh/(m²a)

und damit nochmals um mehr als einen Faktor zwei niedriger. Die

bei diesen Gebäuden durch eine umfassende Modernisierung mögliche

Energieeinsparung unter Einsatz von Passivhaus-Komponenten liegt

zwischen 80 und 90%.

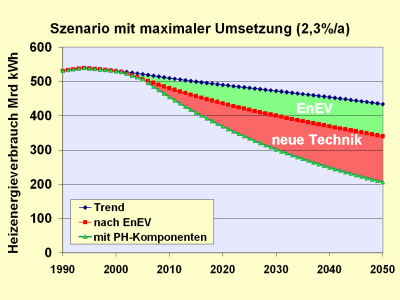

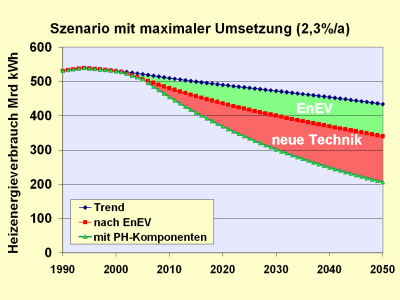

Wenn man weiterhin von hohen Umsetzungs- und Erneuerungsraten ausgeht,

nun aber den Heizenergieverbrauch des Jahres 2000 mit den Neuen

Bundesländer zurgrunde legt, so ergeben sich die in Abb3 aktualisierten

Szenarien.

Abb. 3 (Szenarien für ganz Deutschland (alte

und neue Bundesländer) unter der Annahme, dass die Umsetzung ab

2003 mit maximal möglicher Rate beginnt.)

Dem aus [Ebel 2000] übernommenen alten "Trend-Szenario"

sind nun die Auswirkungen der neuen Bestimmungen der EnEV von 2002

gegenüber zu stellen. Durch die höheren Anforderungen in Bezug auf

Fenster und Wärmedämmung sowie die Nachrüstpflichten prognostizieren

wir bereits eine spürbare Reduktion gegenüber dem alten Trend-Szenario.

Durch die Verfügbarkeit der Passivhaus-Komponenten ("neue Technik")

wird dieses Potential noch einmal mehr als verdoppelt. Diese Verdopplung

wird gebraucht, wenn katastrophale Folgen der Klimaerwärmung

wie das Abbrechen großer Inlandseisschollen in der Antarktis

vermieden werden sollen.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der durchgeführten Demonstrationsvorhaben zeigen,

dass mit den heute verfügbaren Passivhaus-Komponenten auch im Gebäudebestand

durch Modernisierungsmaßnahmen Energiekennwerte um 25 kWh/(m²a)

erreichbar sind [AkkP 24]. Sollte bei den Außenwänden auf Grund

von Anforderungen des Denkmalschutzes oder bei Sichtfassaden keine

außenliegende Dämmung möglich sein, so sind mit einer Innendämmung

immer noch 50 bis 60 kWh/(m²a) erreichbar, diese Maßnahmen waren

Gegenstand der Arbeitskreissitzung

32 [AkkP 32]. Dabei gilt der Grundsatz, dass eine sorgfältig

geplante Innendämmung besser ist als keine Dämmung.

Die vorliegenden Potentiale lassen erkennen, dass durch ein engagiertes

Modernisierungsprogramm innerhalb einiger Jahrzehnte die Qualität

des Wohnungsbestandes ganz erheblich verbessert werden kann. Dabei

ist es möglich, den Heizenergieverbrauch in der Gesamtheit aller

Wohngebäude auf weniger als die Hälfte gegenüber heute zu senken

- dabei ist bereits berücksichtigt, dass es einen Sockelbestand

von Gebäuden gibt, die aus verschiedenen Gründen einer umfassenden

Modernisierung nicht zugänglich sind. Vor dem Hintergrund einer

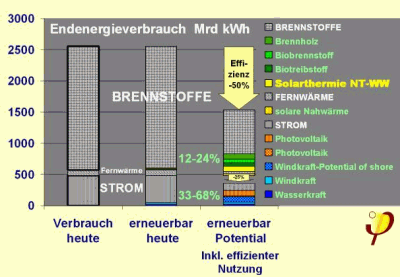

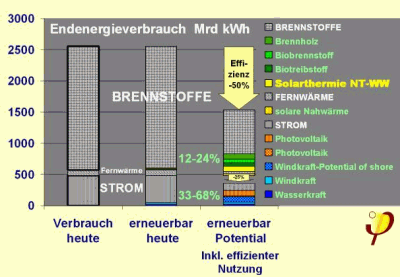

erheblich verbesserten Effizienz können nun auch die Potentiale

der erneuerbaren Energiequellen (vgl. Abb. 1) neu bewertet

werden

Durch den stark reduzierten Energiebedarf bei Einsatz effizienterer

Systeme können erneuerbare Energiequellen einen durchaus bedeutenden

Deckungsanteil erlangen. (Vgl. Abb. 4 (Potentiale

erneuerbarer Energiequellen auf dem Hintergrund einer deutlich verbesserten

Energienutzung)). Die Umsetzung dieser enormen Potential

erfolgt lokal und regional. Welche Instrumente sich dafür eignen,

welche Bespiele es bereits gibt und welche Erfahrungen damit gemacht

wurden - das wird Gegenstand der Diskussion in

Arbeitsgruppe 7:

Umsetzung und Finanzierung

Literatur:

[Arge 2001] Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen:

Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland

1990 bis 2000, Ausgabe 2001.

[Ebel 2000] Ebel, W.; Eicke-Hennig, W.; Feist, W.; Groscurth, Helmuth-Michael:

Energieeinsparung bei Alt- und Neubauten, 1. Auflage, Heidelberg,

2000.

[AkkP 24] Passivhauskomponenten

im Gebäudebestand , Protokollband Nr. 24 des Arbeitskreises

kostengünstige Passivhäuser Phase II, Passivhaus Institut

[AkkP 32] Passivhauskomponenten

und Innendämmung, Protokollband Nr. 32 des Arbeitskreises

kostengünstige Passivhäuser Phase II, Passivhaus Institut

(Autor des Textes: Dr. Wolfgang Feist; gekürzte und erweiterte

Fassung aus Protokollband 24 des Arbeitskreises kostenünstige

Passivhäuser)

Zeitplan 11. internationale Passivhaustagung

Bregenz

- 15.11.2006: Eingabeschluss für Abstracts

- bis 22.12.2006: Benachrichtigung der Autoren über Annahme

der eingereichten Abstracts

- 01.02.2007: Letzter Abgabetermin für angenommene schriftliche

Beiträge zum Tagungsband

- 13./14.04.2007: 11. Passivhaustagung Bregenz

- 15.04.2007 Exkursion zu gebauten Passivhäusern

Call

for Papers  PDF 259 kb

PDF 259 kb

Einladung

zur 11. Passivhaustagung 2007  PDF 259 kb

PDF 259 kb

Anreisebeschreibung

PDF 63 kb

PDF 63 kb

|