Archiv der Kommentare

Das Passivhaus und energieeffiziente Modernisierungen sind aktiver Klimaschutz, und beides macht sich bezahlt - und ist dazuhin auch noch unübertroffen behaglich. Die CO2-Emissionen werden um etwa einen Faktor 4 gegenüber "üblichen" Neubauten reduziert. Der noch bestehende restliche Verbrauch kann auch auf Dauer aus heimischen Energiequellen gedeckt werden.

Das gilt auch für Schulgebäude. Auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen. Aus gegebenem Anlass - zur Klarstellung:

- Passivhausschulen

in Mitteleuropa brauchen in der Regel keine aktive Kühlung im Sommer;

gebaute Beispiele haben jedenfalls keine (mit Ausnahme bestimmter Fachunterrichtsräume,

für die heute "üblicherweise" klimatisiert wird).

- Lüftungsanlagen

mit Wärmerückgewinnung in einer Passivahausschule werden typischerweise

mit Jahresarbeitszahlen von um 10 betrieben. Sie sparen daher ganz erheblich

Primärenergie ein - und garantieren "nebenbei" eine verbesserte

Luftqualität.

- Aus gemessenen Verbrauchswerten ermittelte Primärenergieeinsparungen liegen bei über 60% gegenüber Schulen, die nur die EnEV-Anforderungen erfüllen.

Empfohlene Literatur: Protokollband 33 des Arbeitskreises kostengünstige Passivhäuser "Passivhaus-Schulen". [PHI Darmstadt 2006]

Dr.

Wolfgang Feist leitet das Passivhaus

Institut in Darmstadt. Er ist Dipl.-Physiker, promovierter Bauphysiker,

Träger des Deutschen Umweltpreises und des Umweltpreises der Stadt

Göteborg.

Dr.

Wolfgang Feist leitet das Passivhaus

Institut in Darmstadt. Er ist Dipl.-Physiker, promovierter Bauphysiker,

Träger des Deutschen Umweltpreises und des Umweltpreises der Stadt

Göteborg.

Seit mehr als 25 Jahren hat Dr. Feist den Energiehaushalt von Gebäuden

in Theorie und Praxis studiert. In Hunderten von gebauten Beispielprojekten

hat er untersucht, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Behaglichkeit

beitragen, Energie sparen und die Bauqualität verbessern.

Eisblockwetten 2007 - Eine Aktion des Klimabündnisses

Die Wirksamkeit des energieeffizienten Bauens konnten Sie life im Internet verfolgen: Bei der Eisblockwette der oberhessischen Energie-Agentur, Butzbach. Wie schnell schmilzt das Eis:

- in einem schlecht gedämmten Haus (links)

- in einem Passivhaus?

Foto: Aufbau der Häuschen

und Einbringen der Eisblöcke am 23. März 2007.

Auch in anderen Städten gab es 2007 Eisblockwetten: Hier ist eine Liste...

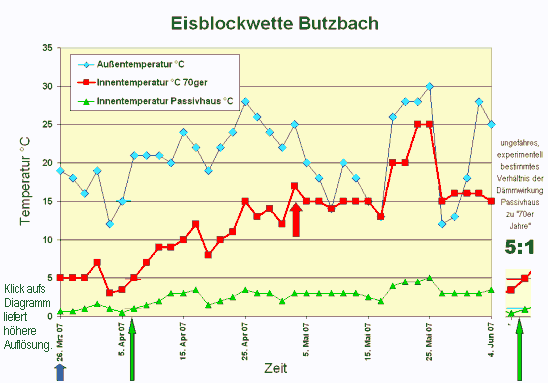

Hier die Ergebnisse der Temperaturmessung in Butzbach:

Kommentar zu den Messergebnissen (verfasst am 12. Mai

2007)

- Schon ganz am Anfang (blauer

Pfeil) ist es im 70er Jahre Häuschen deutlich wärmer.

Warum? Es strömt durch die schlechter gedämmte Hülle mehr Wärme nach, dadurch ist die Mitteltemperatur im Luftraum zwischen Eis (an der Oberfläche 0°C) und Hülle höher; solange der Eisklotz noch "groß" ist, folgt diese Temperatur etwa proportional der Außentemperatur (konstante Temperatur von 0 °C des schmelzenden Eises).

- Die bessere Dämmwirkung

des Passivhaus-Häuschens ist experimentell durch das Verhältnis

der Temperaturen im Haus "70er" zum Haus "Passivhaus"

ablesbar - zumindest am Anfang, solange noch nennenswert Eis im Häuschen

"70er" da ist. (grüner Pfeil, "ungefähre"

Auswertung rechts). Ooch - nicht mehr? Immer daran denken, es handelt

sich um ein sehr kleines Häuschen; da ist A/V sehr schlecht. -

Ergänzt am 5.6.1007: Außerdem ist die erreichbare Genauigkeit

bei dieser Messung leider nur gering, da nur alle 2 Tage ein momentaner

Temperaturwert ausgelesen wird. Least-Square-Root Ergebnis: Das Passivhäuschen

dämmt um einen Faktor (4,45 ± 0.3) besser.

- In der Folge steigt die

Temperatur im 70er Jahre Häuschen immer mehr an. Sie gleicht sich

allmählich der mittleren Außentemperatur an. Das Eisvolumen

in diesem Haus ist ab Anfang Mai schon fast weggetaut - jetzt hat das

Häuschen keine Kühlenergie mehr. - Ergänzt am 13.06.1007:

Das hat sich beim Öffnen des Häuschens bestätigt: Alles

Eis war geschmolzen und das Wasser hatte sich bereits auf 22°C erwärmt

(... womit sich 22°C als die Mitteltemperatur der Umgebung in den

letzten Tagen herausstellte).

- Dagegen: Im Passivhäuschen stabilisiert das noch vorhandene Eis immer noch die Innenlufttempertatur bei um 3 °C. Das ist sogar noch Ende Mai/Anfang Juni der Fall. Das lässt darauf schließen dass noch ziemlich viel Eis voranden ist. (Wieviel Eis ist es? Das wird hier (noch) nicht verraten! Schließlich soll Ihnen der Spaß am wetten nicht genommen werden. Aber eines ist schon klar: bis ganz kurz vor Ende des Wettspiels war es immer noch genug Eis!) - Ergänzt am 13.06.1007: Gut, jetzt ist die Wettfrist abgelaufen: Beim Öffnen des Passiv-Häuschens war noch fast die Hälfte des Eises vorhanden. Die Eis-Wasser-Mischung hat dann immer noch eine Temperatur von 0°C.

Ergänzung

vom 16. Juli 2007:

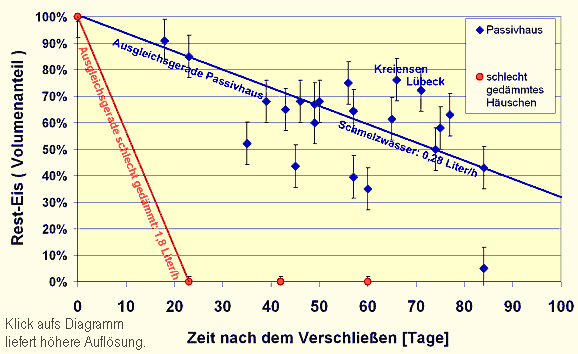

Statistische Auswertung der bisher bekannt gewordenen Ergebnisse aus allen

Städten mit Eisblockexperimenten 2007

In dieses Diagramm sind alle

uns bekannten Ergebnisse der Eisblockwette 2007 eingetragen (Passivhäuschen

haben blaue Rauten - 23 Messpunkte, mäßig gedämmte Häuschen

rote Punkte - drei Messpunkte).

Beginnen wir mit der Auswertung für die mäßig gedämmte Eisblock-Aufbewahrung: Wo auch überall nachgeschaut wurde, das Eis war vollständig geschmolzen; z.B. schon nach 23 Tagen in Erlangen. Die Schmelzrate hat in diesen mäßig gedämmten Häuschen jedenfalls über 1,8 Liter/Stunde betragen. (Vielleicht hat noch jemand genauere Daten, die aber bisher nicht veröffentlicht wurden - bitte an das Passivhaus-Institut schicken. Dann ließe sich der Wert noch besser bestimmen).

Nun zu den Passiv-Häuschen: Wie immer bei Messungen in der "realen Welt" zeigt sich eine beträchtliche Streuung. Zum Teil ist das durch Messgenauigkeiten bestimmt (...Genauigkeit der Volumenmessung? Dichtekorrektur?), zum Teil durch unterschiedliche Wetter- und Aufstellbedingungen (im Schatten?), zum Teil durch unterschiedliche Geometrie des Aufbaues und durch die Absorptionseigenschaften der äußeren Hülle. All dies würde Abweichungen im Bereich ±30% durchaus erklären. Signifikant besser als die Ausgleichsgerade waren dann nur Kreiensen und Lübeck: Unser Glückwunsch, hier ist offenbar ganz besonders sorgfältig wärmegedämmt worden. Aber es gibt auch fünf "Ausrutscher" nach unten; die werden hier nicht genannt, können sich selbst aber leicht identifizieren.

Eine bewährte Methode,

alle Abweichungen aus welchen Gründen auch immer zu nivellieren ist

die Ausgleichsgerade: Alle Messwerte wurden einbezogen, auch die Ausreißer.

Es ergab sich die blaue Ausgleichsgerade;

sie hat eine Steigung von -0,28 Litern/h

( Für Statistiker: Das Bestimmtheitsmaß der Ausgleichsgerade

beträgt R² = 79,9%, ist somit durchaus recht gut).

Statistisch gesichert ist damit aus diesen 23 Experimenten, dass...

...das Eis in einem Häuschen nach Passivhausqualität etwa nur 16% der Wärme zugeführt bekommen hat als in mäßig gedämmten Häuschen.

Dementsprechend hielt das Eis in den Passivhäuschen der Eisblockwetten

2007 etwa 6 mal so lang.

Was zeigt das?

- Eine gute Wärmedämmung

schützt sowohl vor Wärmeverlust (das ist der normale

Heizbetrieb im Winter) als auch vor "Kälte"-Verlust

(das schätzt jeder Bewohner in Hitzeperioden im Sommer).

- Die Wärmedämmung

verringert auch die notwendige Leistung, um einen Raum zu kühlen

(oder zu heizen) - denn das Eis im 70er Jahre Häuschen schmilzt

viel schneller, gibt also eine höhere Kühl-Leistung ab,

- ...und sie verringert zudem die Temperaturdifferenzen im Raum und zu den Heiz- bzw. Kühlflächen - denn das Passivhäuschen verhält sich viel stabiler und liegt mit seiner Temperatur viel näher an der "Kühlquellentemperatur". Hier kann direkt abgelesen werden, warum es mit Passivhaus-Standard im Sommer und im Winter behaglicher ist als in schlechter gedämmten Häusern.

Kurz zusammengefasst:

Dieses kleine Experiment zeigt anschaulich und leicht verständlich,

wie gut Wärmedämmung

funktioniert - und dass sie genau so funktioniert, wie es die Physik

(in diesem Fall die Bauphysik) erwartet.

(herzlichen Dank an die oberhessische ENERGIEAGENTUR für das Experiment und an das Klimabündnis für die Initiierung und Organisation der Eisblockwetten 2007)◊

Kommentar

vom 24. Juni 2007

Sensation: Ölfund im Garten!

New Cashtown: Auf einen besondern Fund stieß Sam P. Nicday beim umgraben - Rohöl im Garten! Die Ölschiefervorräte könnten ihn bald von Energiekäufen unabhängig machen.

Weshalb sind es diese Meldungen, die uns als Leser oder Hörer oder Zuschauer besonders zu interessieren scheinen? - Kalte Kernfusion, Energielieferung aus dem Weltall, Energie aus dem Vakuum,...

Und warum gibt es keine journalistische Verpflichtung, Meldungen wenigstens auf ihre Relevanz und ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen? Das könnte z.B. in einer losen Selbstverpflichtung seriöser Journalistenvereinigungen bestehen - und in einer unabhängigen Instanz, die ab und zu einmal, zumindest im nachhinein, die größten Enten öffentlich ausstellt.

Und warum interessiert uns Vernunft anscheinend so wenig? Vernunft ist nicht sexy? Das kann doch nur die Meinung derer sein, die einen total langweiligen Mathe/Physik-Unterricht genossen haben! Dass es auch anders geht, haben Albert Einstein, Frank Oppenheimer, Richard Feynman u.a. lebendig vorgeführt. Vielleicht liegt da ein weiterer Ansatzpunkt: Bringt spannende Wissenschaft an die Schulen - Wissenschaft die uns etwas angeht und die zugleich etwas kritischer macht...

...damit die größten Enten auch ohne journalistische Selbstbesinnung weniger Chancen auf Wirkung haben. Dann verschwinden sie vielleicht von selbst. ◊

Kommentar vom 6. Mai 2007

Klima-Hysterie?

Vernunftfähigkeit...

ist das besondere Kennzeichen einer Art, die heute diesen Globus beherrscht. Überraschend vernünftig reagierte bisher die Öffentlichkeit auf die Erkenntnisse der Wissenschaft zur durch menschliches Tun verursachten Erderwärmung. Das hängt auch damit zusammen, dass einige Folgen nicht nur den Wissenschaftlern zugänglich, sondern leicht von Jedermann/frau zu beobachten sind. Diese beobachtbaren Folgen geben keinen Anlass zu Hysterie - aber sie sind Mahnungen, denn das Ausmaß der Auswirkungen wird sich steigern, wenn alles so weitergeht wie bisher ("business as usual", wie es so schön auf neudeutsch heißt).

Wenn die gerade erst beginnenden ernsthaften Bemühungen, die schlimmsten Auswirkungen noch zu vermeiden, von gewissen Meinungsmachern schon wieder als "Hysterie" bezeichnet werden - dann lässt das nur darauf schießen, welche Interessen von den Betreffenden vertreten werden - oder welche sie glauben vertreten zu müssen. Eine vernünftige Ausseinandersetzung mit dem Thema findet jedenfalls unter anderen Überschriften statt. Z.B. im letzten Bericht des IPCC "Mitigation of Climate Change". Dort kann nachgelesen werden, was wir jetzt tun können, um das Problem auf ein noch akzeptables Maß zu begrenzen. Dies anzupacken, ist das Gebot der...

Vernunft. ◊

Bericht vom 07.03.2007

Energiekongress

am 07.03.2007 in der Staatskanzlei in Mainz:

Rheinland-Pfalz setzt auf Energieeffizienz

und Erneuerbare –

sowie Kohle in einer Übergangszeit

Das Einführungsreferat vor mehr als 200 geladenen Gästen hielt

Ministerpräsident Kurt Beck:

Er sieht Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Energiepreise

als die Herausforderungen der Zukunft, auf die es gelte, Antworten zu

finden. Dass die Antwort darauf nicht „Kernenergie“ heißt,

wurde aus seinem Beitrag deutlich. Eine hochkarätig besetzte Energiekonferenz

schloss sich am 7. März 2007 mit Beiträgen zum Klimawandel und

zu möglichen Lösungsbeiträgen an.

Das Einführungsreferat vor mehr als 200 geladenen Gästen hielt

Ministerpräsident Kurt Beck:

Er sieht Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Energiepreise

als die Herausforderungen der Zukunft, auf die es gelte, Antworten zu

finden. Dass die Antwort darauf nicht „Kernenergie“ heißt,

wurde aus seinem Beitrag deutlich. Eine hochkarätig besetzte Energiekonferenz

schloss sich am 7. März 2007 mit Beiträgen zum Klimawandel und

zu möglichen Lösungsbeiträgen an.

"Wir haben wenig Einfluss

auf die weltweiten Energiepreise, aber durchaus auf unsere Energierechnung",

stellte Umweltministerin Margit Conrad

heraus. "Beim Energiesparen sind wir noch weit von dem entfernt,

was umsetzbar wäre, obwohl die Technik vorhanden ist." Fast

jeden Tag lerne sie selbst eine neue Effizienztechniken kennen. „Im

Neubau setzen wir auf den Passivhausstandard. Mit einem

Heizwärmebedarf, der 1.5 Liter Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche

entspricht,  liegen

Passivhäuser rund 80 Prozent besser als der herkömmliche Neubau.

Insoweit ist jeder Neubau, der heute nicht im Passivhausstandard gebaut

wird, eine verpasste Chance.“ – Mit modernen, hier entwickelten

erneuerbaren Energien sei ebenfalls ein großer Beitrag zur weltweiten

CO2-Einsparung zu leisten. Allerdings, auch das machte die Ministerin

deutlich, wird das Land für eine Übergangszeit auch noch fossile

Energien benötigen, alles andere sei Illusion. So müssten zunächst

auch noch Kohlekraftwerke gebaut werden, allerdings nur solche mit einer

hocheffizienten Technik, die der alten weit überlegen ist.

liegen

Passivhäuser rund 80 Prozent besser als der herkömmliche Neubau.

Insoweit ist jeder Neubau, der heute nicht im Passivhausstandard gebaut

wird, eine verpasste Chance.“ – Mit modernen, hier entwickelten

erneuerbaren Energien sei ebenfalls ein großer Beitrag zur weltweiten

CO2-Einsparung zu leisten. Allerdings, auch das machte die Ministerin

deutlich, wird das Land für eine Übergangszeit auch noch fossile

Energien benötigen, alles andere sei Illusion. So müssten zunächst

auch noch Kohlekraftwerke gebaut werden, allerdings nur solche mit einer

hocheffizienten Technik, die der alten weit überlegen ist.

Max Schön von der deutschen Sektion des Club of Rome forderte von jedem Einzelnen eine Verhaltensänderung und mutige Entscheidungen. Es gelte zu realisieren: "Ich bin das Klima, ich bin das Problem."

Augenmaß bei der Einschätzung der deutschen Möglichkeiten mahnte Eggert Voscherau, stellvertretender Vorsitzender der BASF AG in Ludwigshafen, an. Deutschland könne nur dann eine Speerspitze für die technologische Entwicklung weltweit sein, wenn die deutsche Industrie funktioniere und „der Schornstein raucht“.

Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher sieht Energie vor einem gewaltigen Preissprung. Zum Einsparen müssten Energiesparlampen, Null-Energiehäuser, Ein-Liter-Autos und die Abschaltung von Stand-by vorgeschrieben werden. Politisch seien die Möglichkeiten erkannt, aber in Deutschland weigere man sich, selbst solche wirtschaftlichen Dinge vorzuschreiben.

"Mit

Passivhäusern kann man weltweit etwas bewegen, bei innovativen energieeffizienten

Produkten liegt die Zukunft, gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland"

, das zeigte Wolfgang Feist

(im Foto Mitte auf der Pressekonferenz) vom Passivhaus-Institut mit Erfahrungen

aus der Praxis. Mehr als 8000 Wohneinheiten seien in Deutschland bereits

im Passivhausstandard gebaut, bei dem der Heizenergiebedarf auf weniger

als ein Zehntel der früher üblichen Werte reduziert würde.

In Ludwigshafen hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft GAG sogar

einen Altbau aus den fünfziger Jahren zum Passivhaus modernisiert.

Schon in der Vergangenheit habe verbesserte Energieeffizienz dazu beigetragen,

dass der deutsche Primärenergieverbrauch zwischen 1990 und 2006 um

4% gesunken ist, obwohl zugleich ein reales Wirtschaftswachstum um etwa

24% erzielt wurde. Die Effizienzstrategie gelte es aktiv und bewusst einzusetzen.

Winfried Hoffmann (im obigen Foto rechts neben Feist), Geschäftsführer Schott Solar, prophezeite hohe Potenziale für solarthermischer Kraftwerke und vor allem für Photovoltaik. Stromgestehungskosten zwischen 3 und 6 Cent je Kilowattstunde seien für das Jahr 2030 möglich. Die erneuerbare Energieindustrie sei der künftige Wachstumsmarkt. Jörg Baumgärtner von der Bestec GmbH stellte Projekte der geothermischen Energiegewinnung im Süden von Rheinland-Pfalz vor. Diese Energiequelle eigne sich vor allem für die Grundlast der Stromerzeugung. ◊

Kurzkommentar vom 25.02.2007

Warum

geht es nicht noch schneller mit dem Passivhaus?

Vermutung I: Irgendeinen Nachteil muss es doch geben? Diese Frage

wird uns interessanterweise immer wieder von den Journalisten gestellt.

Sie sind verblüfft über die Größe des Potentials

– und noch mehr verblüfft über die Tatsache, dass dieses

nicht nur theoretisch vorhanden ist, sondern auch in der Praxis erfolgreich

demonstriert.

Warum breitet sich dieser Ansatz dann nicht schneller aus? Vermutet werden

vor allem verborgene Nachteile (Sie kennen die leidige Diskussion über

verschimmelte Wohnungen ausgerechnet nach einer umfassenden Modernisierung),

sehr hohe Kosten (tatsächliche erfordert höhere Energieeffizienz

eine höhere Investition in die bauliche Qualität) oder mangelnde

Akzeptanz bei den Nutzern (Wenn ein Gebäude so viel Energie einspart,

dann muss das doch mit einschneidenden Veränderungen für den

Nutzer verbunden sein?). Zu diesen Vermutungen finden Sie umfassende Informationen

auf der Passivhaustagung. Gerade Journalisten

(melden Sie sich

bei den Veranstaltern) sind hierzu herzlich eingeladen. Lassen Sie

mich die wichtigsten Ergebnisse des heutigen Erkenntnisstandes zu diesen

Fragen kurz zusammenfassen: Keiner der vermuteten

Nachteile ist wirklich vorhanden. Nachteilig wirkt sich

ausschließlich aus, dass solche Vermutungen immer wieder behauptet

und langwierig diskutiert werden. In bezug auf diese Fragen geht es ausschließlich

um solide und seriöse Aufklärung der Öffentlichkeit. Das

ist manchmal anstrengend, weil liebgewonnene Vorurteile betroffen sind;

aber es wird immer leichter, weil immer mehr Gebäude mit wirklich

hoher Energieeffizienz existieren und positiv ausstrahlen.

Vermutung II: Die Verschwörungs-Theorien. An sich naheliegend: Die Nutznießer der derzeitigen hohen Nachfrage nach Energieträgern und die Hersteller der Systeme mit hohem Energieverbrauch sind nicht gerade begeistert davon, dass es hoch effiziente Lösungen gibt, die den Verbrauch auf einen Bruchteil des bisher gewohnten reduzieren – nämlich auf nur noch ungefähr ein Zehntel. Sicher sind auch einige Lobbyisten unterwegs, die versuchen, allzu weitgehenden Ansätzen das Leben zu erschweren. Aber gerade diesen Einfluss dürfen wir nicht überschätzen: Niemand kann es sich heute leisten, als aktiver Bremser in Sachen Klimaschutz zu gelten. Wenn überhaupt, dann ist der Weg der Einflussnahme subtiler. Er versucht die entscheidenden Bremsfaktoren zu nutzten – und die liegen an anderer Stelle.

Die Wahrheit. Es sind weder technische Probleme noch mächtige Interessen, die eine schnellere Umsetzung aufhalten, sondern vor allem ganz banale, nur allzu menschliche Gründe:

- Bis sich neue Erkenntnisse

gegen alte Vorurteile

verbreitet haben, dauert es regelmäßig einige Zeit. Das hat

sogar möglicherweise einen rationalen Kern; nicht immer ist das

Neue auch wirklich das Bessere. Das Neue muss sich somit vor dem Hintergrund

des Althergebrachten bewähren. Wenn von einer Innovation rational

erkannt wurde, dass in ihren Auswirkungen das Positive weit überwiegt,

so könnte es eine wichtige Aufgabe der Politik sein, dies auch

zu kommunizieren

. - Weit verbreitet ist die

Position „Wir sind doch gut genug"

(in Sachen Energieeffizienz) "Sollen doch erst einmal die Anderen

etwas tun.“ Immer, wenn „gut genug“ in diesem Satz

nicht mit „ausreichend gut für Zukunftsfähigkeit“

übereinstimmt, ist dies eine Bremser-Position.

- Ich will versuchen,

es positiv zu formulieren:

Wenn die Probleme (Klimaschutzaufgabe, Energiepreiskrise, Importabhängigkeit) zweifelsfrei auf dem Tisch liegen, und - wenn es praktikable

Lösungen zur Abhilfe bzgl. der Probleme gibt, die sich in jeder

Beziehung bewährt haben und die, wenn auch mit gewissen Anstrengungen,

umsetzbar und finanzierbar sind

dann sollte die Politik den Mut aufbringen, sich für eine rasche Umsetzung der Lösungen in aller erdenklichen Weise zu engagieren. Das dies dann auch für den Erfolg solchermaßen mutiger Politiker mehren wird, das kann ich Ihnen garantieren: - Die negativen Auswirkungen des Klimawandels werden in den kommenden Jahren leider noch messbar und erkennbar zunehmen. Die Forderungen nach wirksamen Gegenmaßnahmen werden somit lauter werden. Wer dies heute erkannt hat, wird morgen besser dastehen.

- Die Maßnahmen, die durch Techniken mit hoher Energieeffizienz heute bereitstehen, zeichnen sich rundweg durch hohe Beiträge zur regionalen Wertschöpfung aus. Es ist das regionale Handwerk, das Brennwertkessel installiert, Fenster erneuert, Fassaden wärmedämmt, Lüftungsanlagen einbaut. Wer diese Entwicklung sät, wird regionales Wirtschaftswachstum und regionale Beschäftigung ernten. Wer noch darüber hinausgeht und Industriebetriebe anlocken kann, oder vorhandene davon überzeugen kann, hocheffiziente Systeme zu fertigen und weiter zu entwickeln, der erwirbt sogar Vorteile in der vielbeschworenen internationalen Wettbewerbsfähigkeit.

- Ich will versuchen,

es positiv zu formulieren:

Gute Beispiele dafür

wird es auf der 11. Passivhaustagung

in großem Umfang geben. Kommen Sie zur Tagung, lassen Sie sich von

der Aufbruchsstimmung anstecken!

Dann wird es noch schneller gehen mit dem

Passivhaus; denn das ist vor allem eine Frage unseres eigenen aktiven

Handelns. ◊

15.

Januar 2007

Chancen für Europa: Auf Energieeffizienz bauen - langfristig Passivhausstandard

sicherstellen

EU-Energie-Kommissar Andris Piebalgs und Bundesbauminister Wolfgang Tiefensee informierten sich am Stand der IG Passivhaus über die Chancen, die eine hohe Energieeffizienz in Gebäuden für die Europäische Union bieten. Dr. Wolfgang Feist zeigte am Beispiel einer Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten: In zwei Mietwohnungsbauten der FAAG/Frankfurt wird der Heizenergieverbrauch durch moderne Energiespartechnik aus Europa um 90% reduziert. Die Europäische Union setzt auf Energieeffizienz als wichtigstes Element der künftigen Energiepolitik - und Bundesbauminister Tiefensee kann sich über erhebliche zusätzliche Wertschöpfung im Bausektor, vor allem bei der Modernisierung bestehender Gebäude, freuen.

von links: Bundesbauminister

Tiefensee, EU-Energie-Kommissar Piebalgs,

Hans-D. Hegner (BMVBS), Dr. Wolfgang Feist (von hinten) (Foto:

PHD Annette Bähr)

Andris Piebalgs

am 7.12.2006 in Brüssel:

"As

indicated in the Plan, the Commission will propose action to ensure that

in the longer term our buildings become 'near zero emitting'– called

also 'passive houses'."

Wie im Plan dargestellt, schlägt die Kommission vor,

durch Aktivitäten sicherzustellen, dass auf längere Sicht unsere

Gebäude zu "Nahezu-Nullemissionshäusern", auch "Passivhäuser"

genannt, werden. (Übersetzung: W. Feist).

9.12.2006

Betrachtungen zum Jahresende

2006

war ein Jahr der Wahrheit: Unerbittlich beginnt der Planet sich

zu melden, zu lange wurden die Tatsachen ignoriert. Inzwischen kann nicht

mehr geleugnet werden, dass wir Menschen dabei sind, uns die eigenen Lebensgrundlagen

abzugraben. Zwar spät kommt die Erkenntnis, dass der Klimaschutz

ernsthaft auf die Agenda muss, aber sie kommt noch zur rechten Zeit -

interessanterweise sind es Ökonomen, die nun Alarm schlagen. Klar,

es ist auch die Weltwirtschaft, die empfindlich unter klimabedingten Knappheiten

leiden würde. Immer noch zu wenig erkannt haben die Ökonomen

(zumindest die "maßgeblichen" Institute) die Chancen,

die ein nachhaltiger Pfad der Energieversorgung für die Wirtschaftsentwicklung

bietet. Wird dies erst ebenso transparent wie die Probleme, die das bisherige

Wirtschaften geschaffen hat, dann können wir endlich aufhören,

dies zu beklagen - und damit beginnen, die Cancen umzusetzen.

Nun, es gibt auch so schon genügend aktive Unternehmen, die die neuen Entwicklungen erkannt haben. Sie gehen voran und haben erhebliche Vorteile davon, nicht erst in einigen Jahren, wenn auch die Langsamen und die Bremser von gestern dazu stoßen werden. Sondern bereits heute. Passivhausarchitekten hatten in den vergangenen Monaten mehr als genug zu tun. Und wir wissen nicht so recht, ob man sich über das eine oder andere knappe Produkt am Markt der Energieeffizienz nun freuen oder ärgern soll.

Das Passivhaus Institut wünscht allen Kollegen, Freunden und Aktiven einen beschaulichen Jahresausklang und viel Tatkraft im Neuen Jahr 2007. ◊

04.12.2006

Empfehlung an Institutschefs: Erst lesen, dann Zusammenfassen

Für

den neuen "Weltenergieausblick" der Internationalen Energie

Agentur (IEA) haben die Chefs dieser Institution schon einmal vorsorglich

den Slogan "Energieagentur dringt auf Atomkraft" verkünden

lassen. Es ist nicht das erste Mal, dass die zusammengefassten Aussagen

von Spitzenvertretern einer Institution rein gar nichts mit den Inhalten

der wissenschaftlichen Analysen ihrer Einrichtungen zu tun haben. Vielleicht

wäre ein Lesekurs angebracht? Schon peinlich, wenn aus den Arbeiten

der IEA gar nicht hervorgeht, dass die Kernkraft einen nennenswerten Beitrag

zum Klimaschutz leisten würde. Im Weltenergieausblick gibt es tatsächlich

ein "Alternativszenario" mit nennenswerten Reduktionen für

das Treibhausgas CO2. Die erzielten

Einsparungen sind in diesem Szenario aber zu 2/3 auf verbesserte Effizienz,

zu 13% auf kohlenstoffärmere Brennstoffe und zu 12% auf erneuerbare

Energie zurückzuführen - mit 10% ist der Atomkraftbeitrag nicht

gerade bedeutend. Oder sollten die Pressverlautbarungen gar nicht im Zusammenhang

mit einer Leseschwäche stehen? ◊

21./23.11.2006

Iter - Fusionsreaktor

Grundlagenforschung

ist wichtig - und deren staatliche Finanzierung ist Pflicht. 10 Mrd. €

für den Fusionsreaktor Iter - das ist nicht wenig Geld. Aber immer

noch wenig im Vergleich zu den Verlusten, die unsere Gesellschaft allein

in diesem Jahr auf Grund der Ölpreissteigerung zu verkraften hatte

(mehr als 30 Mrd € allein in Deutschland). Wenn daher eine Chance

besteht, dass wir die Energieprobleme durch die Kernfusion lösen

können - dann ist dies ein wenig Forschungsgeld schon wert. Eines

aber möchte ich ergänzen: Die Fusion wird frühestens 2040

einen Beitrag zur Energieversorgung leisten, und Fusionsenergie wird nicht

billig sein. Effizienztechnik trägt schon heute mit mehr als 25%

zur Deckung des Energiebedarfs bei (der Verbrauch wäre ohne besseren

Wärmeschutz, neue Kessel, effizientere Fahrzeuge,... um mindestens

33% höher). Und "Effizienzenergie" wird bei uns produziert

und ist preiswerter als Rohöl. Wann endlich

wird für Effizienzforschung ein vergleichbar hoher Etat eingesetzt?

Schon mit der Hälfte wäre eine ganz Menge zu erforschen - und

zu erreichen. Wir könnten bis 2040 noch einmal soviel "Effizienzenergie"

bereitstellen wie heute - aber ein wenig mehr Forschung auf diesem Gebiet

sollte dies doch ebenfalls wert sein. Iter bedeutet lateinisch "der

Weg"; das ist nicht wenig anmaßend. Es gibt nicht nur

einen Weg - wären wir allein auf den Erfolg der Kernfusion angewiesen,

es wäre ein sehr riskantes Unterfangen. Denn noch ist keinesfalls

sicher, dass es in absehbarer Zeit eine ökonomisch akzeptable Lösung

für die Realisierung eines kommerziellen Fusionsreaktor geben wird.

Ein anderer Weg wird dagegen ganz sicher funktionieren: Erneuerbare

Energie plus Effizienz - diese bilden ein ganzes Bündel von bereits

physikalisch validierten Ansätzen, die Wohlstand, Beschäftigung

und regionale Entwicklung sichern können. Mit etwas mehr Forschung

ließen sich diese Ansätze noch weiter ausbauen. ◊

Link zu Informationen zum Passivhaus:

Passivhaus-Grundlagen.

Link zur Homepage der Passivhaustagung: Passiv Haus Konferenz.

Link zur Homepage des Passivhaus Institutes: ![]()

(aktualisiert 03.12.2006

© Passivhaus Institut; unveränderte und ungekürzte

Wiedergabe unter Angabe der Quelle gestattet. Diese Seiten werden ständig

aktualisiert und erweitert.)