|

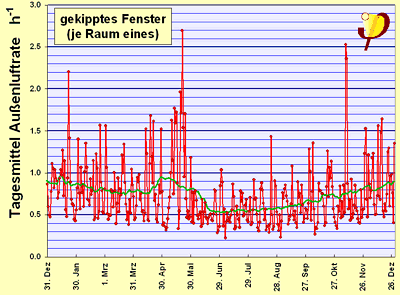

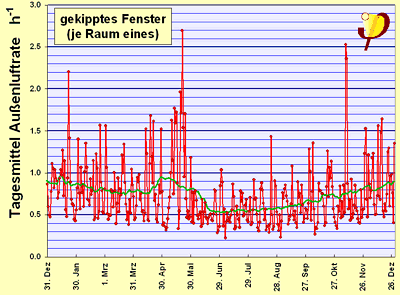

Wind und Wetter schwanken - dementsprechend der Luftaustausch bei

"freier" Lüftung. Soll dieser auch an windarmen Tagen

ausreichen, ist der Wärmeverlust bei stärkerem Wind unerträglich

hoch. Fugenlüftung wird daher heute von den Bewohnern nicht

mehr akzeptiert.

Gar nicht so einfach,

die Sache mit der Stoßlüftung...

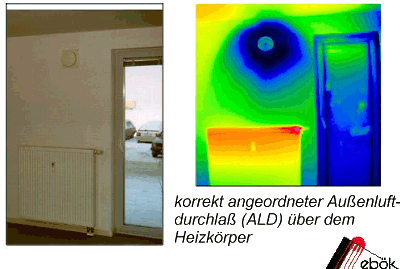

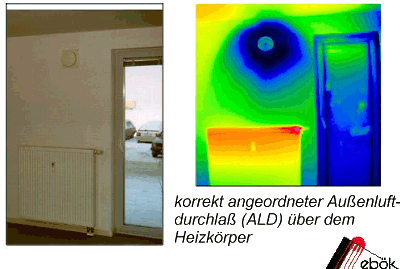

Wärmebildaufnahme

eines Außenluftdurchlasses (ALD) einer Abluftanlage.

Die Mindestinvestition, die bei jedem Neubau und bei jeder Modernisierung

von Altbauten für die Lufthygiene unverzichtbar ist. Eine akzeptable

Lösung für ein Niedrigenergiehaus, wenn der Heizkörper

unter dem Durchlass steht (Foto und Infrarotbild: ebök). Für

ein Passivhaus ist die einfallende Kaltluft nicht akzeptabel - und

der hohe Wärmeverlust auch nicht.

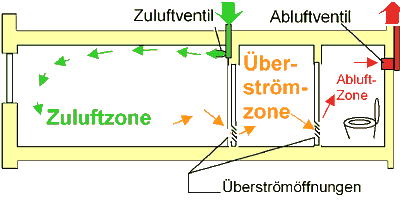

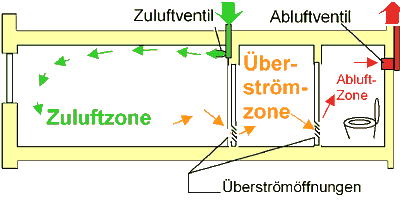

Gerichtete Durchströmung einer Wohnung bei Komfortlüftung

(Grafik: PHI)

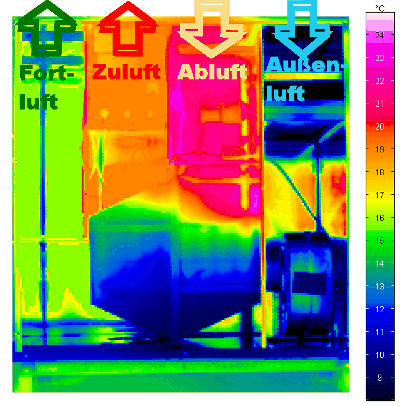

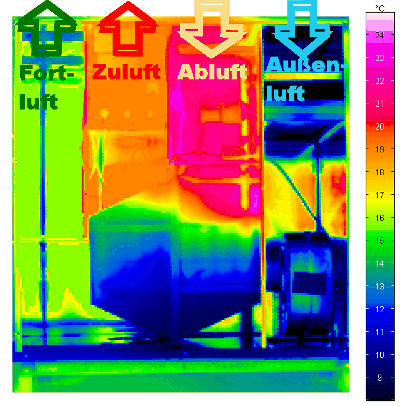

Wärmebildaufnahme eines geöffneten Gegenstrom-Wärmerückgewinnungs-Gerätes.

Der eigentliche Wärmeübertrager ist als Sechseck erkennbar.

Er holt mehr als 75% der fühlbaren Wärme aus der Fortluft

zurück. (Aufnahme: PHI).

Beispiele von Lüftungsgeräten für das Passivhaus.

Diese und weitere Anlagen werden auf der Begleitausstellung

der Passivhaustagung gezeigt.

Anmerkungen

1)

Hier könnte eine

lange Diskussion über das "richtige" Konzept zur

Begrenzung von Innenraum-Luftbelastungen einsetzen. Es ist richtig,

und das Passivhaus Institut teilt diese Position, dass Luftbelastungen

zunächst an den Quellen so weit wie möglich begrenzt werden

müssen (Max von Pettenkofer hat das so ausgedrückt: "Einen

Misthaufen kann man nicht hinauslüften.").

"Nullemission"

ist aber auch in Wohnräumen nicht möglich!

Immer gibt es gewisse Abgaben von flüchtigen Stoffen - aus

Wasch- und Spülmitteln, der Kleidung, aus Nahrungsmitteln,

den Baustoffen und aus dem Keller (z.B. Radon). Selbst wenn nur

die von den Menschen ausgeatmete Luft verbleibt - auch durch sie

entsteht eine Innenraumluftbelastung, die ohne ausreichende Lüftung

schnell unerträglich würde. Genau dies war es, das Max

von Pettenkofer schon im 19. Jahrhundert festgestellt hat. Dies

gilt heute unverändert - nein, es ist noch wichtiger geworden,

weil wir in der modernen Zeit in unseren Aufenthaltsräumen

mit mehr Substanzen umgehen als früher. Und noch zwei Dinge

haben sich geändert:

1) Die Gebäude sind luftdichter geworden; Zugerscheinungen

werden nämlich nicht mehr akzeptiert.

2) Die Öfen sind (weitgehend) aus den Wohnungen verschwunden.

Öfen funktionieren lüftungstechnisch gesehen als Abluftanlagen.

Daraus ergibt sich, dass ein ausreichendes Lüftungskonzept

heute dringend erforderlich ist, auch dann, wenn alle Anstrengungen

unternommen werden, die Emission von Innenraum-Luftbelastungen so

gering wie möglich zu halten.

Link zur Startseite

der Informationen zum Passivhaus:

Passivhaus-Grundlagen.

Link zur Homepage der Passivhaustagung:

Passiv Haus Konferenz.

Verzeichnis

aller Seiten dieses Kurses zum Thema Passivhaus: Verzeichnis-Passivhaus.

Link zur Homepage des Passivhaus

Institutes:

|

|

|

Eine auf den Frischluftbedarf

eingestellte Komfortlüftung ist unverzichtbar in jedem Passivhaus.

Die Gründe dafür sind:

- Ein regelmäßiger,

gesicherter und ausreichender Luftaustausch in der kalten Jahreszeit

ist nur mit einer gezielten Komfortlüftung möglich –

das gilt auch für ganz gewöhnliche Neubauten.

- In keinem

Fall zufriedenstellend ist eine Fugenlüftung durch Undichtheiten

(vgl. auch das Thema „Luftdichtheit“):

Wind und Temperaturantrieb schwanken nämlich in Mitteleuropa

viel zu stark. In einem Haus, das undicht genug für einen

gerade noch ausreichenden Luftwechsel bei schwachem Antrieb ist,

zieht es dann bei starkem Wind unerträglich (oberstes Bild

links). Alle Neubauten in Deutschland sind seit 1984 bereits so

dicht gebaut, dass der Fugenluftwechsel für eine ausreichende

Innenluftqualität bei weitem nicht ausreicht. Das gilt auch

für modernisierte Altbauten mit neuen Fenstern. Ganz abgesehen

davon, dass die austretende feuchte Warmluft beim Fugenluftwechsel

zu Tauwasserschäden führen kann.

- Ohne Komfortlüftung

kann in Neubauwohnungen ein ausreichender Luftaustausch nur durch

eine regelmäßige Stoßlüftung

versucht werden: Um einen etwa 0,33-fachen Luftwechsel zu erreichen,

müsste man mindestens alle drei Stunden die Fenster für

5 bis 10 Minuten ganz öffnen – auch in der Nacht!

In Wahrheit wird in der Praxis viel weniger gelüftet. Dementsprechend

schlecht ist die Luftqualität und die Gefahr hoher Luftfeuchtigkeit

steigt. Weil wir keine direkte Wahrnehmung der Luftgüte im

Raum haben und die durch offene Fenster tatsächlich zugeführten

Frischluftmengen nicht abschätzen können, ist es selbst

für einen Fachmann nur schwer möglich, durch Fensterlüftung

einen „gerade richtigen“ Luftaustausch zu erreichen.

Wird zu wenig gelüftet, ist die Luftqualität schlecht

und es besteht erhöhte Tauwassergefahr, wird zuviel gelüftet,

wird die Luft zu trocken und es entsteht ein überhöhter

Energieverbrauch. Die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung etwas zu

reduzieren, das ist ein Ziel der Wohnungslüftung: Denn eine

zu hohe Luftfeuchtigkeit ist häufige Ursache von Bauschäden.

Zu trocken muss die Luft aber auch nicht werden. Dazu finden Sie

mehr Informationen auf unserer Seite zu "Lüftung

und Luftfeuchtigkeit". Doch die richtige Luftfeuchtigkeit

ist nicht der einzige Grund, weshalb ein ausreichender Luftaustausch

notwendig ist. Innenraumluftbelastungen, wie z.B. durch das radioaktive

Edelgas Radon, müssen auf ein gesundheitlich verträgliches

Maß durch frische Außenluft verdünnt werden.1)

- Frischluft in „gerade

richtiger“ Menge regelmäßig dem Wohnraum zuzuführen,

das genau ist die Aufgabe der Komfortlüftung. Die einfachste

Lösung besteht in einer Abluftanlage, die

verbrauchte und feuchte Luft aus Küche, WC und Bad abzieht.

Dabei strömt (im Winter kalte) Frischluft durch Außenluftdurchlässe

in die Wohnräume nach (vgl. das Bild auf der linen Seite).

Diese einfachen Systeme sind inzwischen in Frankreich bei jedem

Neubau als Mindestlösung vorgeschrieben; in Schweden besteht

seit über 50 Jahren Erfahrung mit den Abluftanlagen und seit

1980 eine gesetzliche Pflicht zur Wohnungslüftung. In Deutschland

handelt es sich um eine brauchbare Lösung für Neubauten

nach der EnEV und für modernisierte (und damit luftdichter

gewordene) Altbauten, ist aber leider noch immer nicht verbindlich

vorgsechrieben. Für das Passivhaus kommt dieses simple System

aber nicht in Betracht: Weil nach wie vor kalte Luft in die Räume

kommt, ist der Lüftungswärmeverlust zu hoch (Thermographiebild).

Zum einen wird deshalb eine entsprechend hohe Heizleistung mit

Wärmeabgabe in der Nähe der Außenluftdurchlässe

gebraucht, zum anderen ist der Jahreswärmebedarf dann mindestens

doppelt so hoch wie in einem Passivhaus. Weniger Lüften kommt

aber auf keinen Fall in Betracht, denn Energiesparen darf nicht

zu Abstrichen bei der Hygiene führen.

- Systematische Untersuchungen

in Wohnungen haben gezeigt, dass eine gute Luftverteilung in alle

Räume mit Frischluftbedarf und eine gesicherte Entlüftung

von Feuchträumen am besten durch eine geregelte Be-

und Entlüftung möglich ist. Dabei wird die

frische Zuluft gezielt den Wohn-, Arbeits-, Kinder- und Schlafzimmern

zugeführt. In diesen Räumen gibt es jeweils mindestens

einen Zuluftauslass. Wie bei den Abluftanlagen werden Küchen,

Bäder, WC´s und andere belastete Räume gezielt

entlüftet: Dort gibt es jeweils Abluftauslässe. In der

Wohnung stellt sich eine gerichtete Durchströmung ein: Die

Frischluft kommt zunächst in die Hauptaufenthaltsräume

(Grafik). Sie strömt dann durch Überströmzonen

in die Feuchträume. Dort herrscht ein relativ großer

Luftwechsel, so dass z.B. Handtücher schnell trocknen. Durch

dieses Grundprinzip der gerichteten Durchströmung wird die

Frischluft optimal genutzt: Sie führt zunächst zu hoher

Luftqualität in den Aufenthaltsräumen, nimmt die Luftbelastungen

aus den Überströmzonen auf (z.B. Gerüche aus abgelegter

Kleidung) und dient zuletzt der Entfeuchtung in den Feuchträumen.

- Zu- und Abluftführung

erlauben es bei solchen Anlagen, Wärme aus der abgeführten

verbrauchten Luft zurückzugewinnen. In Wohnungen beträgt

der Lüftungswärmeverlust bei ausreichender Lüftung

zwischen 20 und 30 kWh/(m²a). Dies wäre ein im Vergleich

zu allen anderen Wärmeströmen im Passivhaus sehr hoher

Wert. Moderne Wärmeübertrager erlauben es, 75 bis 95%

dieser Abluftwärme wieder zurück zu gewinnen. Diese

hocheffiziente Wärmerückgewinnung wurde peziell für

den Einsatz in Passivhäusern entwickelt. Die Geräte

sorgen für eine saubere Trennung zwischen Abluft und Frischluft,

verbrauchen nur wenig Strom und arbeiten sehr leise. Mit einer

so hohen Wärmerückgewinnung werden die verbleibenden

Lüftungswärmeverluste vernachlässigbar klein: Sie

liegen dann nur noch zwischen 2 und 7 kWh/(m²a), eine gute

Voraussetzung für ein funktionierendes Passivhaus. Sozusagen

nebenbei wird durch die Wärmerückgewinnung die Temperatur

der Zuluft auf einen Wert nahe der Raumlufttemperatur angehoben.

Dadurch ist die dem Raum zugeführte Luft nicht mehr „kalt“.

Dies erlaubt es, zusammen mit der sehr guten Wärmedämmung

der Gebäudehülle und der Fenster, mit wesentlich weniger

Heizleistung auszukommen und so auch den Installationsaufwand

zu verringern.

- Nur im Passivhaus

bietet sich nun ein besonderer Vorteil: Die Möglichkeit zur

Heizung mit der Zuluft. Da frische Luft ohnehin in Wohn-, Arbeits-,

Kinder- und Schlafzimmer zugeführt wird, kann diese Luft

auch zugleich zur Wärmezufuhr verwendet werden. Da es sich

nur um Frischluft (keine Umluft!) handelt, die Frischluftmenge

begrenzt ist (sonst wird die Innenluft zu trocken) und die Temperatur

der Luft nur begrenzt erhöht werden darf, funktioniert die

Zuluftheizung nur bei Häusern mit einem sehr kleinen Wärmebedarf

– eben bei Passivhäusern. Dadurch werden sehr elegante

und platzsparende Lösungen für die Haustechnik möglich,

z.B. das Lüftungskompaktgerät.

Passivhäuser haben

daher immer eine integrierte Komfortlüftung, und oft ist diese

die zentrale Komponente für die gesamte Haustechnik. Nur hochwertige

Lüftungstechnik eignet sich für das Passivhaus. Das Passivhaus

Institut hat diese in den Anforderungen an Lüftungszentralgeräte

zusammengestellt: Neben einem hohem Wärmebereitstellungsgrad

muss ein niedriger Stromverbrauch, ein hygienisch einwandfreier

Betrieb und eine sehr leise Arbeitsweise gewährleistet sein.

In einer

Arbeitsgruppe der 11. Passivhaustagung wurden Fortschritte bei

der Lüftungstechnik vorgestellt.

Auf der Fachausstellung

zur 11. Passivhaustagung wurden Komponenten für die Wohnungslüftung

im Passivhaus im praktischen Betrieb gezeigt. Vom Luftansauggitter

über Kanalformteile, Filtertechnik und Wärmeübertrager

bis zum Weitwurfeinlass war alles vertreten. Auch Komplettgeräte

für die hocheffiziente Wohnungslüftung wurden von mehreren

Herstellern ausgestellt.

Hier

kommen Sie zur aktuellen Tagungsseite

(zuletzt geändert:

25.11.2006 Autor: Dr. Wolfgang Feist

©

Passivhaus Institut; unveränderte Wiedergabe unter Angabe der

Quelle gestattet)

|

|