| |

Lüftung

und Luftfeuchtigkeit – |

|

|

Je höher die zugeführte Außenluftmenge, desto geringer wird die sich im Innenraum einstellende relative Raumluftfeuchtigkeit.

Will man die Luftfeuchtigkeit in der kalten Zeit höher halten, so ist der einfachste Weg dazu, die Frischluftmengen zu reduzieren und so die Feuchtigkeit in der Raumluft weniger zu verdünnen. Eine Außenluftmenge von 80 m³/h entsprechend 20 m³/h je Person reicht für eine akzeptable Innenlufthygiene erfahrungsgemäß immer noch aus (vgl. Messungen in verschiedenen Passivhäusern). Mit einer solchen Außenluftmenge stellt sich die Luftfeuchtigkeit im Haus auf etwa 41% ein. (Der Luftwechsel beträgt dann nur noch etwa 0,25 h-1 bezogen auf das ganze Haus; da das Gebäude aber dauerhaft gleichmäßig mit frischer Luft versorgt wird, ist die Luftqualität auch damit ausreichend. Geringer als etwa 0,25 h-1 sollte der Luftwechsel allerdings nicht werden, es sei denn, niemand ist in der Wohnung und die Wohnung wird vor der nächsten "Nutzung" mit Frischluft vorgespült (das ist aber ein Aufwand, den wir für Wohnungen nicht empfehlen). Diese Empfehlungen resultieren aus Erfahrungen mit langjährigen Messungen der Luftqualität im Passivhaus Darmstadt Kranichstein.)

|

| Die Höhe der relativen Raumluftfeuchtigkeit in Innenräumen hängt von folgenden beiden Einflussgrößen entscheidend ab:

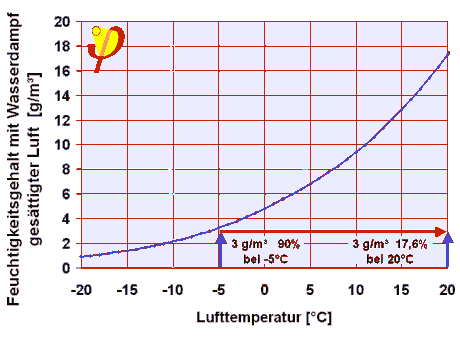

Der aus den inneren Feuchtequellen stammende Wasserdampf wird durch die zugeführte frische Außenluft verdünnt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Außenluft durch Fugen, durch Fenster oder durch eine Lüftungsanlage (jedenfalls solange keine Be- oder Entfeuchtung stattfindet) hereingebracht wird. Und es spielt auch keine Rolle, ob die Luft (z.B. durch eine Wärmerückgewinnung) erwärmt wird - die Masse des im Luftstrom enthaltenen Wassers ändert sich nämlich bei allen diesen Vorgängen nicht. Besonders stark ist dieser Verdünnungseffekt im Winter; kalte Außenluft enthält nämlich nur sehr wenig Wasserdampf (bei -5°/90% z.B. nur etwa 3 g je Kubikmeter Luft, vgl. erste Grafik links). Wird diese Luft in den Raum gebracht, wo sie letztendlich auf 20° erwärmt ist, dann beträgt ihre relative Feuchtigkeit nur noch 17,6% - solange, wie kein weiteres Wasser aus inneren Quellen der Raumluft zugeführt wird. Bei haushaltsüblichen Feuchtequellen (330 g/h - individuell verschieden) und einer "normgerechten" Lüftung (im Beispiel 120 m³/h - es gilt hier DIN 1946) resultiert unter diesen Bedingungen eine relative Innenluftfeuchtigkeit von 33,5%. Dies ist ein in der Regel noch komfortabler Wert, wenn die Luft einigermaßen sauber (wenig staubhaltig) ist. Wenn bei normgerechter Lüftung den Bewohnern die sich einstellende Luftfeuchtigkeit zu niedrig erscheint, so ist leicht Abhilfe möglich: Durch eine Verringerung der Außenluftvolumenströme steigt die relative Innenluftfeuchtigkeit an, weil die Wasserdampfquellen weniger verdünnt werden. Nimmt man im obigen Beispiel die Außenluftmenge in der kalten Zeit auf 80 m³/h zurück - was in jedem Fall noch zulässig ist und immer noch eine ausreichend gute Raumluftqualität ergibt - so steigt die Raumluftfeuchtigkeit auf ca. 41% an. Niemand sollte mehr lüften, als es seinem eigenen Behaglichkeitsempfinden bzgl. der Luftfeuchtigkeit entspricht. Konventionelle Lüftungsplaner neigen dazu, Luftmengen von Wohnungslüftungsanlagen eher hoch zu dimensionieren; es gab Zeiten, da wurde ein 0,5-facher oder gar 0,8-facher Luftwechsel für notwenig gehalten - und zwar gerade, um die Raumluftfeuchtigkeit im Winter niedrig zu halten; dann ist nämlich die Gefahr von Tauwasserbildung und damit verbunden die Schimmelpilzgefahr gering. Diese beiden Gefahren bestehen im Passivhaus aber ohnehin nicht, denn wegen des guten Wärmeschutzes sind alle Innenoberflächen von Außenbauteilen ohnehin so warm, dass auch bei 60% Raumluftfeuchtigkeit noch keine Tauwasserbildung auftritt. Daher kann die Außenluftmenge im Passivhaus ruhig in kalten Perioden etwas niedriger gefahren werden, insbesondere dann, wenn die Raumluftfeuchtigkeit von den Bewohnern sonst als zu gering empfunden wird. "Anhaltswerte" für Wohnungen sind Luftwechsel der Lüftungsanlage zwischen 0,3 und 0,4-fach. Für Passivhäuser geben wir generell die Empfehlung, die Luftmengen eher an diesen unteren Werten zu orientieren. Dann bleibt die Raumluftfeuchtigkeit bei guter Luftqualität im komfortablen Bereich. Abhilfe bei niedrigen Raumluftfeuchtigkeiten:

Übrigens: Praktisch staubfreie Luft wird auch bei ganz geringen Feuchtigkeiten nicht als "zu trocken" empfunden; in kalter Höhenluft fühlen wir uns wohl. Allerdings lässt sich Luft in Wohnungen mit vertretbarem Aufwand nicht staubfrei halten. Daher gibt es tatsächlich auch eine Untergrenze für die relative Raumluftfeuchtigkeit (bei ca. 30%) unterhalb der die meisten Nutzer die Luft als zu trocken empfinden. Dann helfen nur die Punkte 1. und 2. wie oben beschrieben. Wenn die Außenluftmengen für eine noch als ausreichend "feucht" gehaltene Innenluft zu gering werden, um eine ansonsten gute Raumluftqualität zu erhalten, so gibt es als weiterführende technische Lösung separat aufgestellte Luftbefeuchter, die jedoch regelmäßig gereinigt werden müssen. Im Vortrag von Ruedi Krisi auf der 10. Passivhaustagung in Arbeitsgruppe II wurde als Neuentwicklung sog. Enthalpie-Wärmeübertrager vorgestellt, die neben Wärme auch einen Anteil der Feuchtigkeit zurückgewinnen. Auch auf der aktuellen Passivhaustagung werden neue Ergebnisse der Lüftungsforschung erwartet. Dieser Link führt zur Hauptseite der Einführung zum Thema Passivhaus. (zuletzt geändert:

16.09.2006 / Autor Dr. Wolfgang Feist |