Klimaschutz

heute - Folge 4

Architektonische Energie

- Die CO2-Konzentrationen in der Erdatmosphäre nehmen messbar zu (von 293 im Jahr 1900 auf 380 ppm heute).

- Dies führt zu einer Erhöhung der weltweiten Mitteltemperaturen (derzeit um ca. 0,6°C).

- Bedenklich sind die Folgen für den Anstieg des Meeresspiegel, die Ausbreitung der Wüsten und Extremwetterereignisse. (Quelle: IPCC).

- Diese Folgen sind von hohem Schadensrisiko für den Menschen und seine Wirtschaft (vgl. auch Stern-Report).

Dennoch, der IPCC-"Fourth Assessment Report" vom Mai 2007 zeigt auch:

Eine irreversibel schädliche Entwicklung ist heute noch vermeidbar. Die schlimmsten Folgen können durch verantwortliches Handeln abgewendet werden.

Ein ernsthafter Klimaschutz muss dazu aber heute beginnen.

Wenn wir den Klimawandel eingrenzen wollen, so muss die Verbrennung fossiler Brennstoffe reduziert werden. Dazu gibt es eine Reihe erfolgversprechender Ansätze.

Architektonische Energie ist ein wichtiger davon.

Dr.

Wolfgang Feist leitet das Passivhaus-Institut in Darmstadt. Er ist Dipl.-Physiker

und promovierter Bauphysiker.

Dr.

Wolfgang Feist leitet das Passivhaus-Institut in Darmstadt. Er ist Dipl.-Physiker

und promovierter Bauphysiker.

Unten: Entwicklung der CO2-Konzentration - Messung der Station auf Mauna Loa / Hawaii

Quelle

der Daten: C.D. Keeling, T.P. Whorf, and the Carbon Dioxide Research Group

Scripps Institution of Oceanography (SIO), University of California, La

Jolla (Klicken Sie auf das Bild für eine vergrößerte Version)

Der

Energieverbrauch

ist hauptverantwortlich für die CO2-Erhöhung: Durch

die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas wird der in diesen Brennstoffen

gespeicherte Kohlenstoff zu CO2 verbrannt und in die Atmosphäre

freigesetzt. (Siehe auch: Folge 1.)

Die Energieversorgung beruht heute und auf absehbare Zukunft hauptsächlich auf diesen sogenannten fossilen Brennstoffen.

Aber: durch effizientere Nutzung von Energie lässt sich der Bedarf an den fossilen Brennstoffen verringern. So weitgehend, dass eine nachhaltige Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen möglich wird. (Siehe auch: Folge 3 )

Energienutzen am Beispiel Gebäudeheizung

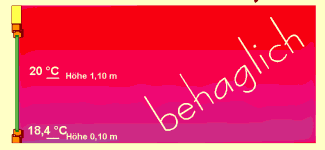

Was

ist der Nutzen der Heizung? Die dazu erforderliche Analyse hat Ole

Fanger in den 1970er Jahren durchgeführt und in seinem berühmten

Buch "Thermal Comfort" (thermische Behaglichkeit) dokumentiert.

Heute sind diese Erkenntnisse allgemein und international anerkannt; sie

wurden in der internationalen Norm ISO 7730 festgehalten: Optimale thermische

Behaglichkeit stellt sich ein, wenn die Wärmeabgabe des menschlichen

Körpers im Gleichgewicht mit seiner Wärmeproduktion ist. Daraus

wird die Fanger'sche Behaglichkeitsgleichung abgeleitet: Diese

stellt eine physikalische Beziehung zwischen den Temperaturen im Raum,

einigen weiteren Größen und der Aktivität sowie der Kleidung

des Nutzers her. Für die Werte von Raumluftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit,

Temperatur am Fußboden und Temperaturdifferenzen zwischen verschiedenen

Oberflächen gibt es bestimmte Intervalle, die ebenfalls eingehalten

werden müssen - und die ein modernes Gebäude in der Regel auch

relativ einfach einhalten kann.

Was

ist der Nutzen der Heizung? Die dazu erforderliche Analyse hat Ole

Fanger in den 1970er Jahren durchgeführt und in seinem berühmten

Buch "Thermal Comfort" (thermische Behaglichkeit) dokumentiert.

Heute sind diese Erkenntnisse allgemein und international anerkannt; sie

wurden in der internationalen Norm ISO 7730 festgehalten: Optimale thermische

Behaglichkeit stellt sich ein, wenn die Wärmeabgabe des menschlichen

Körpers im Gleichgewicht mit seiner Wärmeproduktion ist. Daraus

wird die Fanger'sche Behaglichkeitsgleichung abgeleitet: Diese

stellt eine physikalische Beziehung zwischen den Temperaturen im Raum,

einigen weiteren Größen und der Aktivität sowie der Kleidung

des Nutzers her. Für die Werte von Raumluftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit,

Temperatur am Fußboden und Temperaturdifferenzen zwischen verschiedenen

Oberflächen gibt es bestimmte Intervalle, die ebenfalls eingehalten

werden müssen - und die ein modernes Gebäude in der Regel auch

relativ einfach einhalten kann.

Die einzige Größe, deren Einhaltung einen gewissen Aufwand

erfordert, ist die Temperatur: In konventionellen Gebäuden braucht

es regelmäßig einer Maschine, welche die Temperatur im Inneren

auf behaglichem Niveau hält, wenn außen zu kalte Bedingungen

vorliegen. Diese Maschine nennen wir Heizung und es war wohl eine der

ersten Maschinen überhaupt, die der Mensch erfunden hat - das ist

vielleicht auch der Grund dafür, dass die Heizung meist als etwas

ganz Elementares und Selbstverständliches angesehen wird (vgl. den

griechischen Prometheus-Mythos).

Unter der leicht zur erfüllenden Voraussetzung, dass alle Nebenbedingungen der ISO 7730 eingehalten werden, wird thermische Behaglichkeit in einem Gebäude erreicht, wenn eine örtlich und zeitlich stabile wahrgenommene ("operative") Temperatur (von ca. 21 bis 22 °C) aufrecht erhalten wird. Dies fordert die Konstanz einer intensiven Zustandsgröße, der Temperatur. Ohne weiteren Aufwand bleibt die Temperatur in einem Haus aber nicht konstant und auch nicht im Bereich der geforderten 21-22 °C.

Aus Erfahrung... Im kältesten Winter des letzten Jahrhunderts (1984/85) waren wir eben in unsere neue Wohnung im Erdgeschoss eines schönen Gründerzeitbaus umgezogen. Sie war mit Öl-Einzelöfen ausgestattet. Nun, der Vormieter hatte nicht einen Tropfen Öl im Tank gelassen. 1984/85, das war das Jahr der 2. Ölkrise in Deutschland. Eine Zeit, in der der Ölpreis auf früher nicht gekannte Höhen strebte, 80 Pfennig pro Liter! Aber das war es nicht allein; natürlich war sofort Heizöl bestellt worden - wir waren aber nicht die Einzigen und deshalb hieß es eine gute Woche auf die Lieferung warten. Eine Woche ohne Heizung im Erdgeschoss eines Gründerzeitbaus... Der Neckar war in der Stadt erstmals seit langem wieder vollständig zugefroren. Und in unserem Erdgeschoss waren wir hilflos dabei, mit einem Heizlüfter gegen die einfallende Kälte anzukämpfen. Zugegeben, -15°C Außentemperaturen sind ein wenig extrem. Dass es in der Wohnung dann so kalt wurde, dass das Blumenwasser in der Vase gefror - das machte uns den zweiten Hauptsatz der Wärmelehre unmittelbar anschaulich klar. Böse Zungen behaupten, dieses Erlebnis sei so eindrucksvoll gewesen, dass der Autor allein deswegen später ein Passivhaus bauen musste. Das ist zumindest eine maßlose Übertreibung, |

Von selbst streben die Gegenstände dem thermischen Gleichgewicht

zu - mit der Zeit ist es drinnen genauso kalt wie draußen, jedenfalls

fast. Um diese Anpassung an die Umgebungsbedingungen aufzuhalten, heizen

wir gegen den Wärmeverlust an. Das ist die Funktion der Heizung:

Sie muss einen Zustand aufrecht erhalten, der so von selbst nicht stabil

wäre. Die Heizung ist dafür da, einen an sich instabilen Zustand

künstlich aufrecht zu erhalten. Und diese Kunst ist wichtig, die

Folgen sind sonst sehr ungemütlich, wie es die Anekdote zeigt.

Aufrechterhalten wird ein thermischer Zustand - gegenüber anders liegenden Umgebungsbedingungen. Der Abstand der beiden Zustände wird durch die Temperaturdifferenz beschrieben. Da dieser Zustand über einen längeren Zeitraum anhält, summieren wir die Temperaturdifferenzen über die Heizzeit und kommen zu dem gemeinhin "Heizgradtage" genannten Integral. In Irkutsk ist die Aufgabe natürlich eine größere Herausforderung als in Palermo.

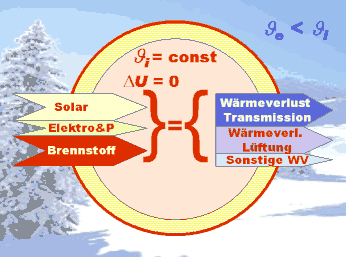

Zwei

verschiedene Wege zum gleichen Ziel:

Heizen oder Dämmen - aktiv oder passiv

Nun, da der Nutzen klar beschreiben wurde, ist es leicht zu verstehen, dass er mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen Methoden erreicht werden kann:

| aktiv |

|

|

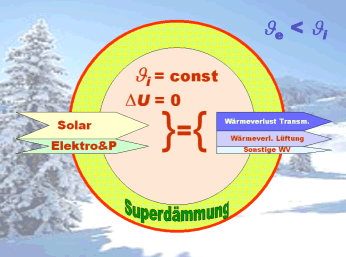

| passiv | Das Gebäude wird thermisch stabilisiert: Durch Wärmeschutz wird der Transport von Wärme durch die Gebäudehülle stark verringert. Dadurch dauert es viel länger, bis nennenswert Energie aus dem Haus abgeflossen ist. Im Passivhaus so lang, dass eine herkömmliche aktive Heizung gar nicht mehr gebraucht wird. Die Temperatur bleibt auch konstant - dank Dämmung. |

|

Der Nutzen bleibt der gleiche - ganz genau analysiert, ist er im Fall der passiven Lösung sogar höher (denn die Temperaturunterschiede im Inneren des Hauses sind geringer und die Temperatur ist stabiler).

Aber der jeweils zugehörige Aufwand ist ganz unterschiedlich:

- Für die aktive

Lösung wird ständig viel Heizenergie gebraucht. Diese

muss gewonnen, zum Haus gebracht und bezahlt werden. Und die verbleibenden

Abfälle der Energieumsetzung (CO2 und andere Schadgase)

belasten die Atmosphäre.

- Für die passive Lösung wird am Anfang beim Bau oder bei der Modernisierung des Gebäudes eine bessere Bauqualität der Gebäudehülle gebraucht. Dazu bedarf es eines Material- und eines Beschäftigungseinsatzes. Der Materialeinsatz ist vernachlässigbar gering. Der Beschäftigungseinsatz ist durchaus nennenswert - aber er "rechnet" sich. Die Umweltbelastung ist so gering, dass diese Lösung über Jahrhunderte ohne schädliche Folgen praktiziert werden kann.

Der letztendlich verbleibende Netto-Effekt beim Übergang von einer aktiven auf eine passive Lösung ist:

Ständig anfallender Rohstoffverbrauch wird durch investiven Beschäftigungseinsatz bei etwa gleichen Kosten ersetzt. Durch diesen Ersatz wird ein irreversibles Konzept durch eine nachhaltige Lösung ersetzt.

Der zuvor bestehende Energieverbrauch entfällt. Das kann auch so gesehen werden: Die durch materielle Umwandlungen gewonnene Energie (aus Kohle, Öl, Gas oder Uran) wird durch architektonische Energie ersetzt. Architekten verstehen darunter eher etwas anderes - dass dieses Verständnis im Sinn von kreativer Energie mit dem energieeffizienten Bauen durchaus verträglich ist, zeigen viele Beispiele - von architektonischer Energie, in beiderlei Sinn des Wortes.

Passivhaus Neumarkt / Architekt Forstner |

Passivhaus Amstetten - Architekten Poppe&Prehal |

Passivhaus Turnhalle München Architekten Pfletscher und Steffan |

Passivhaus Bürogebäude in Wiesbaden Architekt Zimmer |

Keine

Angst vor dem Klimaschutz

Um es warm zu haben, glaubte Prometheus den Göttern das Feuer stehlen zu müssen. Heute könnten wir sagen: Was für ein typisch kurzsichtiges menschliches Verhalten. Hätte Prometheus nur etwas länger und intensiver nachgedacht, so wäre ihm bald eine schlauere Lösung eingefallen: Mit Stroh, Wolle, Flachs und anderen Fasern, die den frühen Menschen auch schon zur Verfügung standen, lässt sich die Behausung so gut wärmedämmen, dass für eine angenehme Innentemperatur auf das gefährliche Feuer verzichtet werden kann. Der Konflikt mit Zeus hätte sich erübrigt - und auch so manch anderer Gewaltstreich, unter dem die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten leiden mussten.

Heute ist es der Konflikt mit dem Klima auf unserer Erde, den die Menschen in kurzsichtigem Verhalten heraufbeschwören. Hier geht es nicht mehr um das Leiden einzelner Individuen - ohne überflüssige Dramatisierung muss es beim Namen genannt werden: Es geht um das Überleben der ganzen Art. Es steht viel auf dem Spiel - doch der Aufwand, dieses Spiel noch zu gewinnen, ist gar nicht groß. Der Aufwand besteht eigentlich nur darin, die Lektion des Prometheus nun zu lernen: Erst denken, dann (passiv) bauen; das erzürnt die Götter weniger als (aktiv) klauen - nämlich das Feuer, in heutiger Sprechweise die Energie, den Göttern, in heutiger Sichtweise unserem Planeten (und dem unserer Kinder).

Architektonische Energie kostet weder ein Vermögen - und schon gar nicht kostet sie Arbeitsplätze oder Wirtschaftswachstum. Im Gegenteil: Die geschaffenen Werte werden durch sie höher, die Behaglichkeit nimmt zu - und die Schäden nehmen ab. Architektonische Energie steht beispielhaft für den Weg, Dienstleistungen durch Intelligenz und Kreativität zu schaffen statt durch sinnlosen Verbrauch. Technisch wird dies mit Energieeffizienz bezeichnet. Und im Bauwesen steht das Passivhaus synonym für Energieeffizienz.

In loser Folge werden weitere Beiträge in dieser Reihe erscheinen.

Bereits erschienene Artikel:

Link zu Informationen zum Passivhaus: Passivhaus-Grundlagen.

Link zur Homepage der Passivhaustagung: Passiv Haus Konferenz.

Link zur Homepage des Passivhaus Institutes: ![]()

(aktualisiert 05.11.2006 Autor:

Dr. Wolfgang Feist

© Passivhaus Institut; unveränderte und ungekürzte

Wiedergabe unter Angabe der Quelle gestattet. Diese Seiten werden ständig

aktualisiert und erweitert.)