| |

Fachinformation zum Wärmebrückenfreien Konstruieren |

|

|

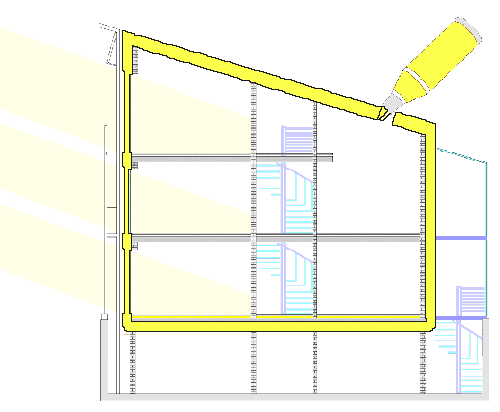

Bei einem Neubau ist der Einbau der Porenbetonsteine als unterste Reihe ganz einfach auszuführen. Im Foto ist ein geringer Helligkeitsunterschied bei den Steinen zu erkennen. Im bereits mehrfach zitierten Protokollband 16 "Wärmebrückenfreies Konstruieren" werden neben dem gezeigten zahlreiche weitere Details für Gebäudehüllen mit wärmebrückenfreien Anschlüssen gezeigt. Wird ein Neubau nicht nach dem Prinzip des wärmebrückenfreien Konstruierens geplant, so können durch verbleibende Wärmebrücken beträchtliche zusätzliche Wärmeverluste entstehen. Am Beispiel verschiedener Bauprojekte ergaben sich Erhöhungen beim Jahresheizwärmebedarf um bis zu 14 kWh/(m²a). Eine sorgfältige Planung bzgl. der Wärmebrücken kann daher entscheidend dafür sein, ob bei einem Bauprojekt der Passivhausstandard überhaupt erreicht wird. Link zur Startseite

der Informationen zum Passivhaus: Link zur Homepage der Passivhaustagung: Verzeichnis

aller Seiten dieses Kurses zum Thema Passivhaus: Verzeichnis-Passivhaus.

|

|

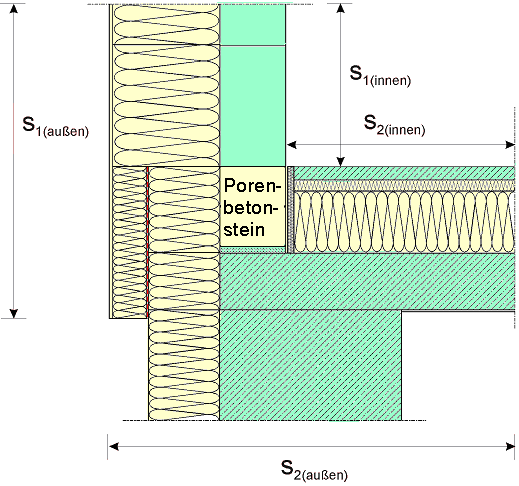

Eine Gebäudehülle heißt wärmebrückenfrei, wenn der Transmissionswärmeverlust unter Berücksichtigung aller Wärmebrücken nicht höher ist als es die Berechnung allein mit den Außenoberflächen und den U-Werten der Regelbauteile ergibt. Regelmäßige Wärmebrücken in den Regelbauteilen müssen dabei schon in den Regel-U-Werten berücksichtigt werden [AkkP 16]. Im Folgenden wird dies in Formeln gefasst. Der

gesamte temperaturspezifische Wärmeverlust wird durch den Transmissionsleitwert

HT charakterisiert. Er setzt sich aus den regulären

Verlusten aller Flächen A mit ihren regulären

Wärmedurchgangskoeffizienten U Δ UWB ≤ 0. Dabei

ist Δ UWB der Wärmebrückenzuschlag

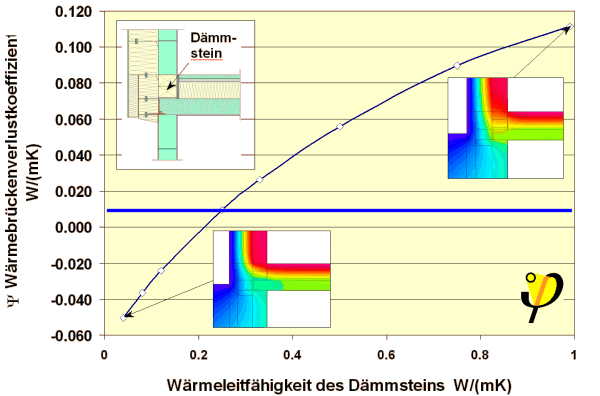

nach Energieeinsparverordnung. Mit dem vereinfachten Kriterium werden die Planung und der Bau ganz entscheidend vereinfacht: Für eine Klasse von Anschlussdetails muss nur einmal im Vorfeld nachgewiesen worden sein, dass sie das Kriterium [WbKrit] erfüllen. Dass kann z.B. durch eine Berechnung aller relevanten Details für Gebäudehüllen erfolgen. Viele Systemhersteller sind diesem Ansatz bereits gefolgt und haben für alle von ihnen bereitgestellten Details die Einhaltung des Kriteriums überprüfen lassen. Verwendet der Planer solche Details, so kann er bei der Passivhaus-Projektierung die Wärmebrückentherme einfach weglassen - und spart viel Arbeit bei der Berechnung. Auf der Internet-Seite

des Passivhaus-Institutes

finden sich zahlreiche Beispiele für Bausysteme, bei denen

sämtliche normalerweise benötigten Anschlussdetails als

"wärmebrückenfrei" zertifiziert sind. Wie

plant man wärmebrückenfrei?

Die Intention beim Ansatz "Wärmebrückenfreies Konstruieren" ist, dass sich dabei eine substantielle Verbesserung der Details ergibt. Wir ziehen eine vielleicht geringfügig teurere substantielle Verbesserung der Details einer ebenfalls kostenrelevanten detaillierten Nachrechnung weniger guter Anschlüsse vor. Die Erfahrungen mit zahlreichen Bausystemen, für die das Prinzip des "Wärmebrückenfreien Konstruieren" bereits durchentwickelt wurde, sind positiv. Es gibt bereits vollständige Detailkatologe für Wärmebrückenfreie Konstruktionen für den

Für den Massivbau, den Holzbau und die Schalungselemente finden sich Details im Protokollband [AkkP 16]. Holzbaudetails finden sich auch in der Holzbaubroschüre [Kaufmann 2002]. Das Passivhaus Institut berät Hersteller bei der Entwicklung wärmebrückenfreier Konstruktionen. Literatur: [AkkP 16] Wärmebrückenfreies

Konstruieren ; Protokollband Nr. 16 des Arbeitskreises

kostengünstige Passivhäuser, 1. Auflage, Passivhaus Institut,

Darmstadt 1999 (Link

zur Publikationsliste, [Kaufmann 2002] Das

Passivhaus – Energie-Effizientes-Bauen, holzbau handbuch (zuletzt bearbeitet:

31.10.2006 Dr. Wolfgang Feist |