Dr.

Wolfgang Feist, Passivhaus Institut

, 2005

Dr.

Wolfgang Feist, Passivhaus Institut

, 2005

14 Jahre Passivhaus in Darmstadt - Kranichstein

Erfahrungen und Weiterentwicklung

Dr.

Wolfgang Feist, Passivhaus Institut

, 2005

Dr.

Wolfgang Feist, Passivhaus Institut

, 2005

1 Vom Niedrigenergiehaus

zum Passivhaus

Mitte der 80er Jahre war das Niedrigenergiehaus in Schweden und Dänemark bereits Standard bei Neubauten. Und schon damals gab es Überlegungen, das Prinzip des Niedrigenergiehauses, nämlich hervorragender Wärmeschutz, Vermeidung von Wärmebrücken, Luftdichtheit, Wärmeschutzverglasung und eine kontrollierte Wohnungslüftung, weiterzuentwickeln. So wurde das Passivhaus im Mai 1988 bei einem Forschungsaufenthalt des Autors an der Universität Lund/Schweden zusammen mit dem Gastgeber Prof. Bo Adamson (Fachgebiet Baukonstruktionslehre) aus der Taufe gehoben. "Passive Häuser" wurden dabei als Gebäude definiert, die auch im mitteleuropäischen Klima einen nur verschwindenden Heizwärmebedarf aufweisen und daher keine aktive Heizung mehr benötigen: Solche Häuser können dann allein mit den ohnehin vorhandenen inneren Wärmequellen und der durch Fenster eingestrahlten Sonnenenergie sowie einer geringfügigen Frischlufterwärmung, also "passiv", warm gehalten werden. Der theoretische Beweis für die Realisierbarkeit solcher Häuser wurde in der Dissertation "Passivhäuser in Mitteleuropa" erbracht. Es wurde erkannt, daß eine alleinige Beschränkung der Energieoptimierung auf die Heizwärme nicht sinnvoll ist: Vielmehr müssen alle Haushaltsenergieverbräuche gering gehalten werden. Sonst wäre es beispielsweise möglich, den Heizwärmebedarf dadurch auf "Null" zu reduzieren, daß hohe Stromverbräuche, die starke interne Wärmequellen erzeugen, in Kauf genommen werden.

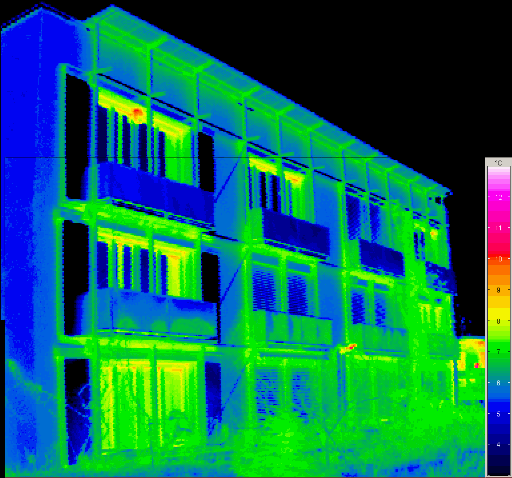

Passivhaus

Darmstadt Kranichstein - Südansicht

Passivhaus

Darmstadt Kranichstein - Südansicht

2 Erste Vorbereitungen

Zur Vorbereitung des Baus der ersten Passivhäuser in Hessen wurde eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe gegründet, die vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft und Technik (HMWT) finanziert wurde. Die Arbeitsgruppe begleitete acht bauvorbereitende Forschungsprojekte, deren Ergebnisse unmittelbar in den Bau des ersten Passivhauses in Kranichstein einflossen. Die Stadt Darmstadt hatte frühzeitig ihr Interesse an der Realisierung des ersten Passivhaus-Projektes im Rahmen des "Experimentellen Wohnungsbaus Darmstadt Kranichstein K7" bekundet. Vier private Bauherren bildeten die Bauherrengemeinschaft Passivhaus und beauftragten die Architekten Prof. Bott/ Ridder/ Westermeyer mit der Planung einer Reihenhauszeile mit vier Wohnungen von je 156m² Wohnfläche. Für diesen ersten Prototyp eines Passivhauses wurden eine Reihe von Baukomponenten weiterentwickelt, deren Vorläufer sich bereits in Niedrigenergiehäusern bewährt hatten. Erst die Kombination aller Maßnahmen führt dazu, die ehrgeizige Zielsetzung eines nahezu verschwindenden Heizenergiebedarfs zu erreichen - diese Kombination war allerdings vor dem Hintergrund damals noch teurer einzeln gefertigter Komponenten nicht wirtschaftlich. Die Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Gebäude wurden vom Hessischen Umweltministerium zu 50% gefördert. Das Haus wurde zur Überprüfung der Zielerreichung noch während der Bauzeit 1991 mit einer hochpräzisen Meßdatenerfassung ausgerüstet.

lichtdurchflutete,

offene Räume im ersten Passivhaus

lichtdurchflutete,

offene Räume im ersten Passivhaus

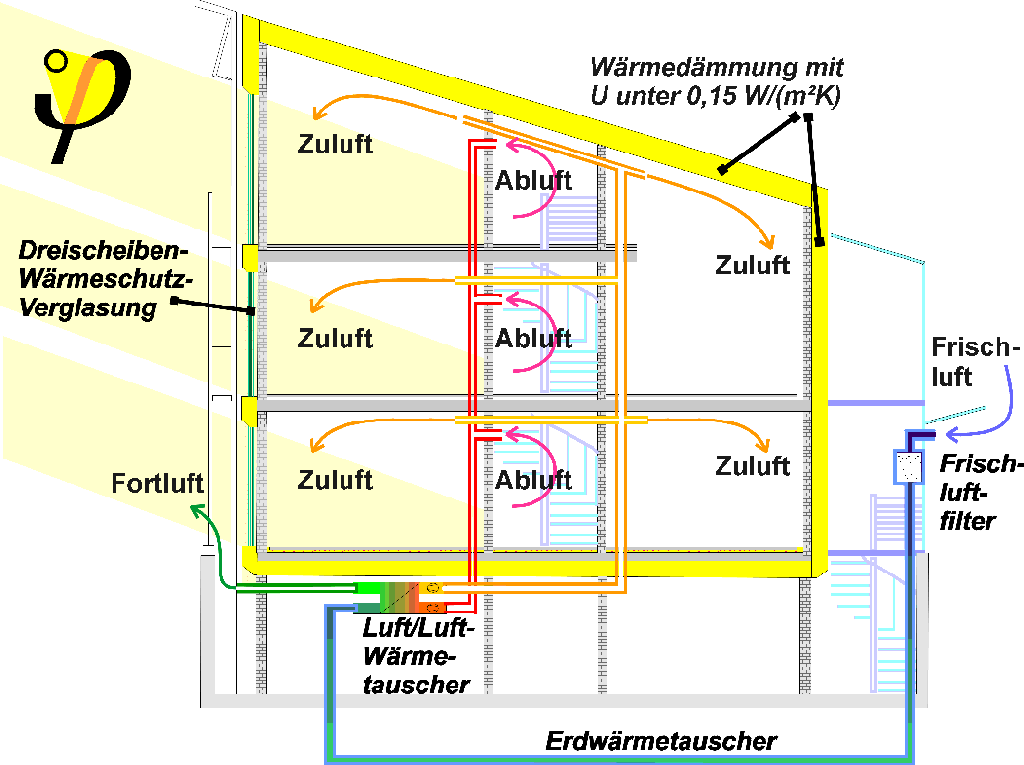

3 Das Passivhaus in Kranichstein

Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt beim Passivhaus Kranichstein bei der Wärmebewahrung: Wärmeschutz und Wärmerückgewinnung sind die Komponenten mit den entscheidenden Beiträgen zur Zielsetzung. Darüber hinaus werden Sonnenkollektoren für die Warmwasserbereitung und ein Erdreichwärmetauscher für die Vorerwärmung der Frischluft eingesetzt. Das Haus hat einen extrem guten Wärmeschutz, der sich in 9 Jahren seit dem Bezug hervorragend bewährt hat. Eine Nachmessung der Luftdichtheit im Oktober 2001 ergab z.B. einen immer noch unterhalb von 0,3 h-1 liegenden Drucktestluftwechsel (n50-Wert) und Thermographien zeigen, daß die Bauteile tatsächlich wärmebrückenfrei ausgeführt sind.

Die Wärmeversorgung erfolgt über Warmwasser-Vakuum-Flachkollektoren, die Nachheizung über eine Erdgas-Brennwerttherme. Etwa 66% beträgt der gemessene solare Deckungsbeitrag der thermischen Flachkollektoren im Passivhaus Darmstadt Kranichstein. Weil die Bereitstellung von Warmwasser den höchsten Energiebedarf dieses Hauses darstellt, ist ein effizientes Brauchwassersystem hier von großer Bedeutung.

Nordansicht

des Passivhauses in Darmstadt.

Nordansicht

des Passivhauses in Darmstadt.

Beim ersten Passivhaus in Darmstadt Kranichstein wagten wir es noch nicht, auf Heizkörper zu verzichten. Dieses und nachfolgenden Projekte haben jedoch bewiesen, daß die maximal auftretenden Heizlasten im Passivhaus auch im Winter unter 10 W/m² Wohnfläche liegen, so daß die noch erforderliche Restheizung bequem über das Zuluftsystem erfolgen kann und ein separates Wärmeverteilungssystem nicht mehr erforderlich ist. Diese Erkenntnis war die Grundlage für den Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, mit dem 1996 die Umsetzung des Passivhauskonzeptes in größerer Breite begann.

Ein Passivhaus kann nur mit einer kontrollierten Lüftungsanlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung funktionieren, denn allein die Lüftungswärmeverluste betragen normalerweise etwa 35 kWh je Quadratmeter Wohnfläche im Jahr, also mehr als das doppelte des Passivhaus-Heizwärmebedarfs. So wurde in Kranichstein eine balancierte Zu/Abluft-Anlage mit einem hocheffizienten Gegenstrom-Luft-Luft-Wärmetauscher eingesetzt. Im Betrieb wurde eine Rückwärmzahl dieses Gerätes von über 80% gemessen. Diese kontinuierlich betriebene wohnungsweise Komfortlüftung sorgt für eine gleichbleibend ausreichende Frischluftzufuhr. In der Grundstufe werden je Wohnung 100 m3/h Frischluft den Wohn- und Schlafräumen zugeführt. In der starken Stufe sind es 160 bis 185 m3/h. Abluft wird in entsprechender Menge aus den Feuchträumen (Küche, WC und Bädern) abgesaugt. Derart hocheffiziente Lüftungssysteme waren vor dem Passivhaus nicht verfügbar gewesen; erst ab 1997 war die Entwicklung durch den Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser so weit vorangebracht, daß mehrere Hersteller Seriengeräte dieser Qualität auf den Markt brachten (Wärmebereitstellungsgrade über 80%, Stromverbrauch unter 0,4 Wh/m³ geförderter Luft).

Außenthermographie

beim ersten Passivhaus.

Außenthermographie

beim ersten Passivhaus.

Das Passivhaus in Kranichstein

wurde im Oktober 1991 fertiggestellt und ist seither von vier Familien bewohnt.

Bei den im Innenraum verwendeten Baustoffen wurde auf möglichst geringe

Belastung der Innenluft geachtet. Die Dämmstoffe sind - wie es bei einer

bauphysikalisch guten Ausführung sein muß - vom Innenraum durch durchgehenden

Innenputz bzw. lückenlose Dampfbremsen luftdicht abgeschlossen. Die gute

Luftqualität wurde in einer eigenen Untersuchung bestätigt, die Nutzerakzeptanz

in einer sozialwissenschaftlichen Studie objektiviert [Rohrmann 1994].

Dank besonders gut dämmender und luftdicht schließender Schiebeläden

als temporären Wärmeschutz war es sogar möglich, eine der Wohneinheiten

von 1994 bis 1996 ohne jede Heizung als "Nullheizenergiehaus" zu betreiben

[Feist 1995].

Besonders wertvoll für die Wissenschaft war die Möglichkeit, im Passivhaus

Darmstadt Temperaturen und Energieströme hochgenau zu messen. Zusammen

mit einem stundengenauen Benutzerprotokoll war es möglich, die Meßwerte

aus dem Haus mit den Rechenergebnissen der dynamischen Simulation zu vergleichen

[Feist 1997a]. Hierbei konnten die entscheidenden Modellansätze bestätigt

werden; z.B. wurden die Vorgänge der instationären Wärmeleitung

genauestens reproduziert, ebenso die Wärmestrahlung im Raum und die Temperaturverläufe

der Fensterglasoberflächen. Erstmals liegen damit validierte instationäre

Gebäudemodelle für regulär genutzte Wohngebäude vor.

Literatur kann über das Passivhaus Institut bezogen werden. Eine Erklärung der Details findet sich im Internet unter den Seiten der Internationalen Passivhaustagung: Dort den Link zu "Passivhaus" anklicken.

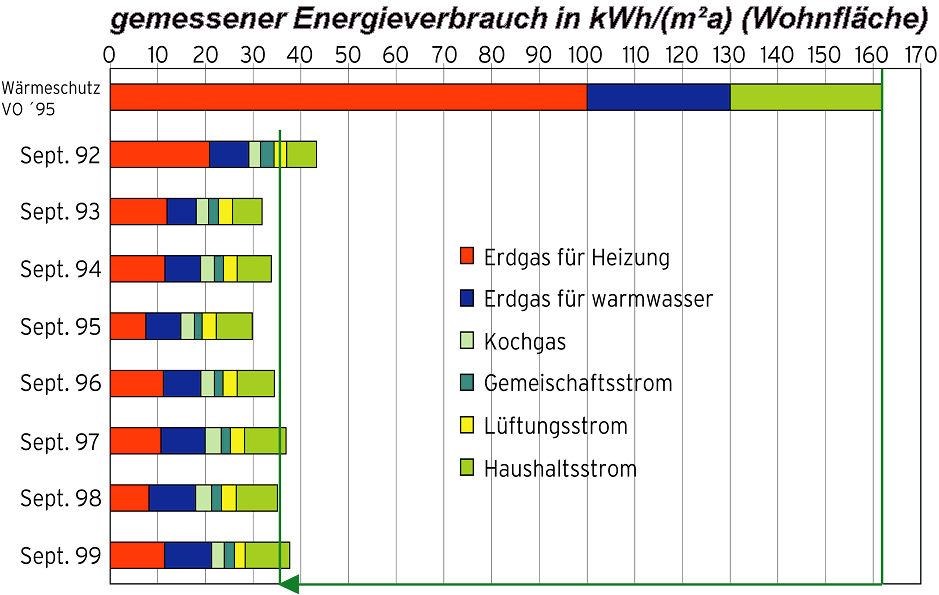

4 Effiziente Stromnutzung im Passivhaus Darmstadt

Die Messungen im Passivhaus in Darmstadt Kranichstein haben es bestätigt: Mit heute verfügbarer Technik lässt sich der Stromverbrauch für Haushaltsanwendungen auf ein Drittel des Wertes vergleichbarer Haushalte senken, der zusätzliche Gasverbrauch für Wärmeanwendungen beträgt dabei weniger als 15% [Ebel/Feist 1997]. Auch diese allein durch effiziente Technik erreichten Einsparungen erwiesen sich als über die Jahre stabil.

5 Die Weiterentwicklung: das kostengünstige Passivhaus

Nach Fertigstellung und Bezug der ersten vier Reihenhäuser stand durch Prüfmessungen (Drucktest, Volumenstromabgleich) und durch die kontinuierliche Messung (Energieverbräuche, Temperaturen) sehr schnell fest, daß die Zielsetzungen tatsächlich erreicht wurden [Feist/Werner 1994]. So betrug z. B. der Heizenergieverbrauch

Diese gemessenen Verbrauchswerte waren so unglaublich gering, daß sie noch jahrelang in der Fachwelt inkorrekt zitiert wurden: So wurden die ebenfalls gemessenen 32 kWh/(m²a) für den Gesamtenergieverbrauch fälschlich als der Heizwärmeverbrauch der Passivhäuser interpretiert, weil dies nach dem damaligen Stand der Entwicklung eher plausibel erschien. Die 32 kWh/(m²a) enthalten jedoch alle Energieverbräuche der vier Reihenhäuser einschließlich Haushaltsstrom, Stromverbrauch im Keller und Gasverbrauch zum Kochen und zur Warmwasserbereitung. Bemerkenswert ist, daß die erreichte hohe Energieeinsparung von über 90% allein durch verbesserte Technik erreicht wurde.

Selbst der eiskalte Winter 1996/97, in dem über Wochen die Normauslegungsaußentemperaturen deutlich unterschritten waren und in vielen konventionell beheizten Häusern Komfortprobleme auftraten, wurde vom Passivhaus problemlos gemeistert. Nicht nur der Heizenergieverbrauch blieb unter 11 kWh/(m²a), praktisch so gering wie zuvor, sondern es war auch in allen Wohnungen gleichmäßig komfortabel warm [Feist 1997b].

Das erste Passivhaus in Darmstadt Kranichstein hatte die in diesen Prototypen gesteckten Erwartungen vollständig erfüllt. Nun ging es vor allem um die Frage, ob die beim ersten Projekt noch entstandenen nicht unbedeutenden baulichen Mehrkosten gesenkt werden könnten. Dies führte konsequent in die nächste Phase der Entwicklung: die Frage nach den Passivhäusern der 2. Generation, den kostengünstigen Passivhäusern.

6 Kostenentwicklung und Marktdurchdringung

Seit dem ersten Passivhaus-Prototypen in Kranichstein sind die baulichen Mehrkosten für Passivhäuser um etwa einen Faktor 7 gefallen: von über 50 000 Euro auf heute gerade noch ca. 8 bis 12 000 Euro je Wohneinheit. Das bedeutet: Passivhäuser sind heute bereits für jedermann erschwinglich. Dank der enormen Energieeinsparung "rechnet" sich das Passivhaus schon heute, wenn man einen mittleren künftigen Energiepreis von 5 €Cent/kWh annimmt. Heute kosten Brennstoffe bereits etwa so viel; eine "Wirtschaftlichkeitslücke" gibt es nicht mehr, die angebotenen Förderprogramme verbessern die Situation noch. So fördert die Kreditanstalt für Wiederaufbau den Bau von Passivhäusern mit einem zinsgünstigen Kredit über 50 000 Euro.

Auch ohne diese Förderung ist es in den letzten Jahren steil bergauf gegangen mit dem Zubau von Passivhäusern. Ende 1999 waren etwa 300 Wohnungen allein in Deutschland bezogen, Ende 2000 sind es schon etwa 1000. Auch bei den Passivhäusern der 2. Generation werden die extrem niedrigen projektierten Energieverbrauchswerte erreicht [Feist 2000].

Aber der Fortschritt liegt nicht nur in der Quantität. Dadurch, daß immer mehr für das Passivhaus geeignete Produkte am Markt verfügbar werden, steigt die Qualität bei gleichzeitig sinkenden Preisen. Die Vielfalt der realisierten Gebäude nimmt zu: Es wird deutlich, daß es sich beim Passivhaus um einen Standard, und nicht um eine spezielle Bauweise handelt. Passivhäuser sind als freistehende Einfamilienhäuser, als Reihenhäuser und im Geschoßwohnungsbau errichtet worden. Aber auch bei den Nichtwohngebäuden gibt es Erfahrungen: Mehrere Bürogebäude, Schulen und Kindergärten sind inzwischen in Nutzung, das Passivhaus-Fabrikgebäude in Zwingenberg ist im Mai 2000 bezogen worden.

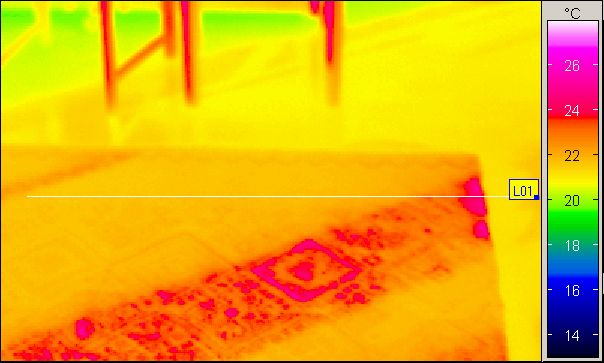

7 Passivhäuser: Hohe Behaglichkeit inklusive

Entscheidend ist, daß sich die Bewohner der Passivhäuser in ihren Gebäuden wohlfühlen: Auch hier stimmen Theorie und Praxis überein; durch sehr gute Wärmedämmung ergeben sich rundum hohe Oberflächentemperaturen auch bei frostigem Außenklima. Dadurch werden Zugerscheinungen und Unterschiede in der Strahlungstemperatur vermieden. Dies wurde mehrfach durch Messungen in den gebauten Häusern bestätigt. Die Rückmeldungen aus den bezogenen Häusern sind ausgesprochen positiv: "Wir haben nie gefroren", "Wenn wir wieder bauen würden, müßte es auf jeden Fall wieder ein Passivhaus sein", "Wir haben so gut wie nie geheizt" mag als Auswahl von Aussagen mit generell gleichem Tenor ausreichen.

Die

Sonne heizt beachtlich mit.

Die

Sonne heizt beachtlich mit.

BEHAGLICHKEIT wird im Passivhaus groß geschrieben.

Höhere Effizienz führt im Fall des Passivhauses sogar zu höherem

Komfort. "Energiesparen" hat damit den Geruch des Asketischen verloren.

Nicht durch Verzicht, sondern ganz im Gegenteil mit erhöhtem Wohlstand

ist das Umweltschutz-Ziel erreichbar. Nur so besteht in unserer heutigen Zeit

überhaupt eine Chance, entscheidende Verbesserungen umzusetzen.

Literatur:

[Ebel/Feist 1997] Witta Ebel und Wolfgang Feist: "Ergebnisse zum Stromverbrauch im Passivhaus Darmstadt Kranichstein" in "Stromsparen im Passivhaus"; Protokollband Nr. 7 zum Arbeitskreis Kostengünstige Passivhäuser; Passivhaus Institut; Darmstadt, Mai 1997.

[Feist/Werner 1994] Wolfgang Feist und Johannes Werner: "Gesamtenergiekennwert < 32 kWh/(m²a)"; Bundesbaublatt 2/1994

[Feist 1995] Wolfgang Feist (Hrsg.): "Gedämmte Fensterläden im Passivhaus"; Passivhaus-Bericht Nr. 9; Institut Wohnen und Umwelt; Darmstadt, 1995.

[Feist 1997a] Wolfgang Feist, Tobias Loga: "Vergleich von Messung und Simulation" in "Energiebilanz und Temperaturverhalten"; Protokollband Nr. 5 zum Arbeitskreis Kostengünstige Passivhäuser; Passivhaus Institut; Darmstadt, Januar 1997.

[Feist 1997b] Wolfgang Feist: "Der Härtetest: Passivhäuser im strengen Winter 1996/97"; GRE-Inform, 12/1997.

[Feist 2000] Wolfgang Feist: "Erfahrungen objektiv: Meßergebnisse aus bewohnten Passivhäusern"; in: Tagungsband zur 4. Passivhaus Tagung. Passivhaus Dienstleistung GmbH, 1. Auflage, Darmstadt 2000

[Rohrmann 1994] Bernd Rohrmann: "Sozialwissentschaftliche Evaluation des Passivhauses in Darmstadt"; Passivhaus-Bericht Nr. 11; Institut Wohnen und Umwelt; Darmstadt, September 1994.

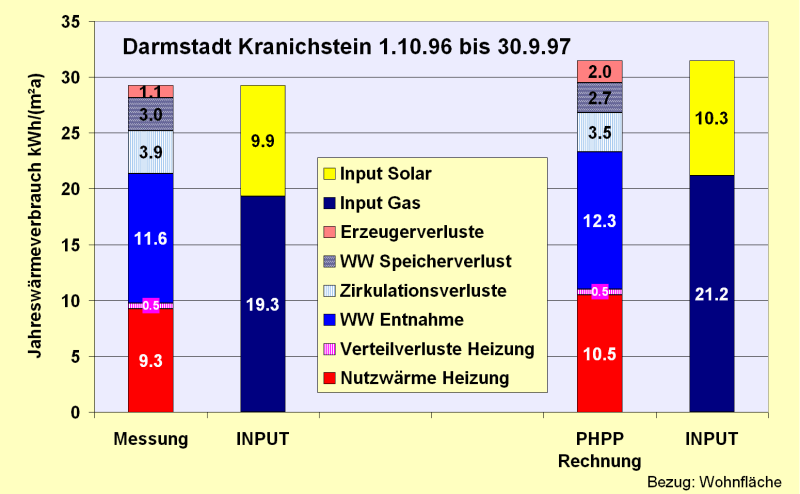

Vergleich von gemessenen Verbtauchswerten (links) und mit dem "Passivhaus

Projektierungs Paket" (PHPP) berechneter Energiebilanz für das Passivhaus

Darsmtadt Kranchstein. Zum PHPP vergleiche: www.passiv.de

und dort "PHPP 2004" anklicken.

Literatur kann über das Passivhaus Institut bezogen werden. Eine Erklärung der Details findet sich im Internet unter den Seiten der Internationalen Passivhaustagung: Dort den Link zu "Passivhaus" anklicken.